Победитель конкурса «КОД науки» в номинации

«Инновационные образовательные технологии» (2025 г.)

Аннотация. Взаимодействие разных форм знания является основной задачей для современной школы при реализации комплексного подхода в обучении литературе. Интеграция литературы и живописи является важным аспектом для обеспечения углубленного погружения в художественный текст и изучения мировой культуры. Эти задачи позволит решить создание электронного образовательного ресурса. В статье излагаются результаты экспериментальной работы по использованию разработанного нами электронного учебного пособия «Живопись и русская литература», проведенной в 9 классе школы города Москвы. В данной статье концепция учебного пособия представлена на примере изучения стихотворения А.С. Пушкина «Пророк».

Ключевые слова: урок литературы, интеграция, живопись, русская литература, электронное учебное пособие.

Взаимодействие разных форм знания является основной образовательной задачей для современной школы. Художественное произведение рассматривается как текст культуры, обращенный к разным видам искусства. Именно поэтому литературу необходимо изучать во взаимодействии с другими видами искусства для понимания роли и значимости словесного искусства в истории развития духовной сферы жизни общества.

Соотнесение словесного и изобразительного искусств является распространенным видом интеграции культуры при обучении литературе. Следует отметить, что взаимосвязи литературы и живописи проявляются на разных уровнях: художественное направление, проблематика, символика и др. В зависимости от уровня раскрытие авторского понимания определенных концепций осуществляется в разных направлениях.

Изучение литературы и изобразительного искусства во взаимосвязи будет способствовать реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта:

- достижению личностных результатов («восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства», «осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения») [7, с. 44];

- достижению метапредметных результатов («выявлять и характеризовать существенные признаки объектов», «выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов») [7, с. 48];

- достижению предметных результатов при освоении учебного предмета «Литература» («овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной литературы», «умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства») [6, с. 59];

- достижению предметных результатов освоения программ дисциплины «Изобразительное искусство» («сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности») [5, с. 22].

Взаимосвязь литературы и живописи необходимо актуализировать в современной школе, т. к. она позволяет осуществить комплексный подход к обучению, формирует у учащихся понимание и способность к углубленной интерпретации художественного текста, стимулирует интерес к чтению, помогает лучше понять мировую культуру и историю, «повышает когнитивную гибкость учащихся, позволяя им подходить к решению проблем с разных точек зрения» [9, с. 109]. С.А. Леонов в контексте актуализации взаимосвязи литературы и живописи в школе отмечал необходимость введения интегрированных уроков с привлечением искусствоведческого материала, который используется «в целях углубленного восприятия школьниками единой картины мира, формирования понятия о сущности художественного образа и специфических средствах его создания в разных сферах художественного творчества» [3, с. 3]. Размышляя о назначении изобразительного искусства в современной школе, Е.Н. Колокольцев также отмечает, что «рассматривание и анализ произведений живописи в процессе изучения литературного произведения <…>, способствуют углубленному пониманию специфики искусства слова и изобразительного искусства» [2, с. 11]. Таким образом, уроки в школе должны основываться на взаимодействии литературы и живописи, представлять собой интегрированные уроки, которые включают учащихся в активную творческую и исследовательскую деятельность, целью которой является понимание целостной картины мира.

Эти задачи позволит решить создание электронного образовательного ресурса, который может быть использован на уроках литературы, факультативных занятиях, при проведении внеклассных мероприятий и для самообразования учеников.

Разработанное нами электронное учебное пособие «Живопись и русская литература» (http://paintingsandrussianliterature.tilda.ws/) предназначено для обучающихся 5-9 классов и направлено на организацию изучения художественных произведений на уроках литературы с помощью использования заданий, основанных на знакомстве с произведениями живописи и их сопоставительном анализе с художественными текстами с привлечением историко-культурологического, литературоведческого и искусствоведческого материала. Пространство электронного учебного пособия делится по классам (5-9 классы) и художественным произведениям в соответствии с Федеральной рабочей программой по литературе.

Пособие носит практико-ориентированный характер: материал, представленный в пособии, осваивается учащимися практически, что обеспечивает активную исследовательскую и творческую работу на уроках литературы и в рамках внеаудиторной самостоятельной деятельности учеников. В связи с этим важное значение в пособии имеет тип задания, который предлагается для изучения произведений. Задания разработаны на основе интеграции живописи и литературы и направлены на организацию их изучения во взаимосвязи.

Типы заданий, основанные на сопоставлении определенных аспектов произведений живописи и литературы, представляют собой:

- сопоставление на основе сюжета;

- сопоставление на основе настроения и мотивов;

- сопоставление на основе художественного направления.

Типы заданий, включающих в себя исследование взаимосвязи живописи и литературного произведения, разделяются на:

- исследование экфрасиса;

- исследование связи произведения с эпохой.

Тип заданий «Сопоставление на основе настроения и мотивов» направлен на развитие сенсорно-перцептивных способностей учащихся и восприятия эмоциональной картины мира через искусство. Например, при изучении в 7 классе стихотворения М.Ю. Лермонтова «Узник» предполагается сопоставить его с картиной Н. Ярошенко «Заключенный» и обратить особое внимание на то, какие чувства и за счет чего вызывают данные произведения искусства.

При выполнении типа заданий «Сопоставление на основе сюжета» необходимо выявить конкретный эпизод в художественном тексте, с которым можно сопоставить картину, и проанализировать сходства и различия в воплощении сюжета. Например, при изучении в 5 классе поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос» мы предлагаем сопоставление на основе сюжета с картиной А. Комарова «Возка дров», которая была создана по мотивам данного литературного произведения.

Тип заданий «Сопоставление на основе художественного направления» обеспечивает выявление общих закономерностей отражения действительности в зависимости от определенного направления в искусстве, к которому принадлежали писатель и художник. Например, при изучении в 6 классе рассказа А.П. Чехова «Пересолил» предлагается сопоставить его с картиной К. Моне «Стог сена в Живерни» и выявить особенности проявления художественного направления импрессионизма в данных произведениях искусства.

Тип заданий «Исследование экфрасиса» направлен на выявление и исследование взаимосвязи живописи и литературы посредством анализа экфрасиса из художественного текста и соотнесения его с живописью. Например, при изучении в 5 классе повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» учащимся предлагается проследить взаимосвязь цитаты из произведения с картиной Л. да Винчи «Мадонна Литта»: «Что за картина! что за чудная живопись! – рассуждал он, – вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь даба-кан; а голубая так и горит!» [1, с. 123].

Тип заданий «Исследование связи произведения с эпохой» направлен на выявление влияния исторического контекста на произведения искусства и иллюстрацию описанного в литературном произведении исторического периода через живопись. Например, при изучении в 7 классе поэмы А.С. Пушкина «Полтава» учащимся предлагается проследить взаимосвязь данного произведения с картиной Г.Д. Мартена «Полтавский бой».

Таким образом, использование на уроках литературы заданий на основе интеграции литературы и живописи поможет лучше понять взаимодействие изобразительного искусства и литературного произведения, глубже анализировать содержание, идеи, образы, развивать навыки исследовательской и творческой деятельности. Электронный формат учебного пособия предоставляет возможность совмещения элементов визуального и текстового материала, а также интерактивных заданий, что позволяет эффективно использовать данную разработку на уроках литературы и при внеаудиторной самостоятельной деятельности учеников.

С целью выявления эффективности использования разработанного нами электронного учебного пособия «Живопись и русская литература» нами была проведена экспериментальная работа в девятом классе ГБОУ «Школа № 1900» г. Москвы в 2024-2025 уч. г. В экспериментальном классе учится 32 человека. Данный класс имеет лингвистическую направленность.

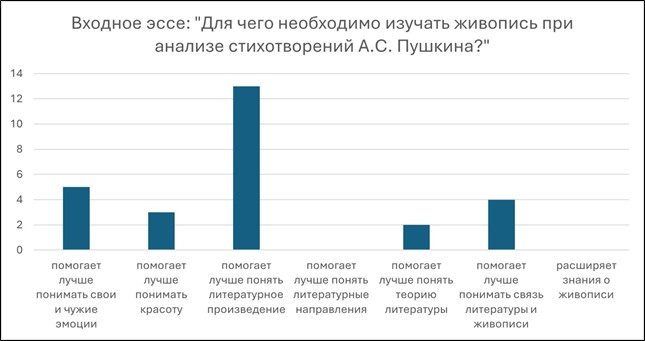

На констатирующем этапе ученикам было предложено написать входное эссе на тему «Для чего необходимо изучать живопись при анализе стихотворений А.С. Пушкина?». В результате проведения констатирующего эксперимента мы проанализировали 20 работ девятого класса (см. рисунок 1).

Рис. 1. Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы

Анализ результатов входного эссе показал, что большая часть обучающихся (65%) считает, что картины помогают понять смысл произведений («помогает нам понять то, что недопоняли в самом стихотворении»), однако некоторые ученики воспринимают живопись только как иллюстрацию литературного произведения («с помощью картин, написанных по стихотворениям»). 25% учащихся считают, что обращение к живописи помогает лучше понимать свои и чужие эмоции («картины передают настроение и переживания, как и сами литературные произведения»). 20% учеников имеют понимание того, что все виды искусства связаны между собой, в особенности литература и живопись, и приводят конкретные примеры (например, картина И.И. Левитана «Золотая осень» и стихотворение А.С. Пушкина «Осень»). Одну из последних позиций среди учеников (15%) занимает мнение о том, что живопись помогает лучше понимать красоту («полноту красоты природного мира не получится понять без изучения живописи»). Меньшая часть учеников (10%) придерживается мнения, что живопись облегчает понимание теории литературы («поможет лучше понять метафоры и эпитеты»).

Это позволяет говорить о низком уровне сформированности у учеников понимания того, почему живопись и русскую литературу необходимо изучать во взаимосвязи. Однако обучающиеся хотят расширить и углубить свои знания о связи этих видов искусства, узнать о значимости живописи при анализе стихотворений А.С. Пушкина, развивать навыки анализа произведений искусства и познакомиться с мировой культурой в целом.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что использование разработанного нами электронного учебного пособия на уроках литературы позволит значительно расширить представления обучающихся 9 класса о тесной взаимосвязи живописи и стихотворений А.С. Пушкина в разных направлениях.

В рамках основного этапа экспериментальной работы нами было проведено четыре урока литературы с использованием нашего электронного учебного пособия (http://paintingsandrussianliterature.tilda.ws/9class). Первый урок был посвящен жанру элегии в лирике А.С. Пушкина, второй урок – теме поэта и поэзии в творчестве поэта, третий урок – изучению любовной лирики А.С. Пушкина, четвертый урок – анализу «народной тропы» в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы». Методику использования пособия мы продемонстрируем на примере урока, посвященного изучению стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и его сопоставлению с картинами М.А. Врубеля.

На вступительном этапе учитель может привести слова А.П. Чехова о том, что «призвание каждого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни» [8, с. 10], и задать учащимся вопрос: как вы думаете, в чем заключается призвание поэта, каково его предназначение в этом мире? Таким образом, учащиеся формулируют тему урока и приходят к выводу о том, что предназначение поэта заключается в создании искусства для духовного развития человечества.

Затем в рамках слова учителя целесообразно привести следующую информацию: в Михайловской ссылке, замыкая предыдущее творчество и открывая новый период своей судьбы, А.С. Пушкин создает стихотворение «Пророк», в котором отразилось могучее возрождение души. Учителю необходимо выразительно прочитать стихотворение, после чего спросить о том, какие библейские образы встречаются в этом стихотворении. Таким образом, ученики выделят основные образы стихотворения, на которых будет основываться дальнейший анализ.

Ученики девятого класса назвали следующие библейские образы: шестикрылый серафим, ангелы, пророк, орлица. В этом ряду особенно выделяется образ орлицы, который назвала одна из учениц, увлекающаяся мифологией и религией. Свой выбор она пояснила тем, что этот образ часто встречается в Библии в значении духовной возвышенности.

Учитель предлагает охарактеризовать лирического героя стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»: каким он показан в начале? При выполнении данного задания необходимо обратить внимание на трудные для понимания учащимися выражения: «духовная жажда», «пустыня мрачная». Таким образом, с помощью их пояснения учащиеся приходят к выводу о том, что лирический герой представлен в стихотворении как одинокий путник, бессильный и опустошенный, которого окружает «пустыня мрачная».

Девятый класс проявил крайнюю заинтересованность в том, чтобы пояснить эти выражения. Словосочетание «духовная жажда» было охарактеризовано ими как состояние скуки, тоски, «пустыня мрачная» – как бесконечный, пустой, «без ничего». Так, они пришли к выводу о том, что цель путника – выбраться из этой пустыни, но будет ли это результативно – еще неизвестно.

Учитель может спросить учащихся о том, какую роль в судьбе поэта сыграл серафим. Здесь также будет эффективно обратиться к пояснению некоторых выражений: «вещие зеницы», «горний ангелов полет», «отверстая грудь». Ученики отметили, что образ путника изменился после появления серафима на его пути, он переродился духовно и для него теперь нет тайн.

Обучающиеся девятого класса высказали свои предположения насчет значения этих слов. Так, выражение «вещие зеницы» они охарактеризовали как глаза человека, способного видеть пророческие видения, вновь открытые. При интерпретации выражения «горний ангелов полет» обратились к этимологии слова «горний» и нашли его родство со словом «горный», откуда в сочетании с образом ангелов пришли к пониманию значения духовной высоты. При характеристике выражения «отверстая грудь» ученики сразу же отметили, что речь идет о внутренних изменениях человека, а не внешних. Учащиеся заметили, что путник изменился в лучшую сторону.

Затем учитель может спросить о том, в какой момент путник стал пророком, какова его новая миссия. Данное задание направлено на характеристику изменившегося образа лирического героя. Ученики увидели, что путник стал пророком, когда он услышал голос Бога, дающего ему цель, а его новая миссия – «глаголом жечь сердца людей», очищать мир от человеческих пороков.

Далее необходимо задать ученикам следующий вопрос: каково значение слов «Восстань, пророк…»? Таким образом, учащиеся делают вывод: данное выражение имеет символический характер, оно направлено на пробуждение к протесту, сопротивлению тому, что видит и слышит пророк вокруг себя, его новая миссия – нести добро и истину в жизнь людей. Интересно, что одна из учениц девятого класса провела сопоставление с высказыванием из книги пророка Иезекииля, которое было направлено пророку от Господа Бога: «Иди и говори им Моими словами». Следовательно, у учащихся девятого класса есть повышенный интерес к изучению интертекстуальности художественных произведений.

После этой работы мы предложили ученикам обратиться к сопоставлению стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и картин М.А. Врубеля «Шестикрылый Серафим», «Пророк». Для этого необходимо спросить, какие эпитеты, относящиеся к цвету, можно выделить в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк». К эпитетам, выражающим цветовые ассоциации, относятся: «гад морских», «подводный ход» (синий), «десницею кровавой», «пылающим огнем» (красный), «пустыня мрачная» (серый, желтый). Таким образом, ученики приходят к выводу о том, что эпитеты не только выполняют функцию усиления художественной выразительности, но и способны передавать цветовые характеристики образов.

Перед обращением к картинам М. Врубеля «Шестикрылый Серафим» и «Пророк», которые представлены в электронном учебном пособии, в рамках слова учителя целесообразно будет сказать о том, что картина М. Врубеля «Пророк» была создана в 1898 г., а картина «Шестикрылый Серафим» – в 1904 г., а также представить следующую информацию, размещенную на сайте Третьяковской галереи: «Долгий путь постижения Врубелем темы Пророка начался для него с иллюстрирования одноименного стихотворения А.С. Пушкина. <…> Поэтические образы Пророка и явившегося ему божественного вестника – шестикрылого Серафима – переосмысливались художником-символистом на протяжении многих лет и претерпевали значительные изменения» [4]. После чего учителю необходимо задать вопрос: какие образы встречаются на картинах М.А. Врубеля «Пророк» и «Шестикрылый Серафим»? Ученики приходят к выводу о том, что образы стихотворения А.С. Пушкина и картин М.А. Врубеля совпадают и это позволяет говорить о близости данных произведений искусства.

Девятиклассники активно участвовали в обсуждении, были заинтересованы в том, чтобы внимательнее рассмотреть картины. На картине М. Врубеля «Пророк» ими были отмечены: серафим с мечом, замахнувшийся на человека, фигура человека, похожая на застывший камень («как труп»). На картине «Шестикрылый Серафим» они отметили образы змеи, кинжала, серафима и фонаря.

Затем учитель говорит о том, что важное значение в картине имеет ее колористика. Здесь будет целесообразно дать определение слова «колористика» как науки о природе цвета и света, а также обратить особое внимание учеников на то, что в живописи она играет ключевую роль, определяя эмоциональное восприятие картины, ее атмосферу и идейное содержание. Учитель может спросить о том, какие цвета преобладают на картинах М. Врубеля «Пророк» и «Шестикрылый Серафим», совпадают ли они с теми, что были выделены в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк». После того, как ученики выделят основные цвета на картинах М. Врубеля, важно дать пояснение к их значению. Желтый цвет является цветом возвышенного, и именно поэтому он используется М. Врубелем при изображении ангелов. Внутренняя боль передается М. Врубелем с помощью синего и его оттенков. Благодаря балансу этого цвета с белой и серой краской зритель видит меланхоличного скитальца. Красный цвет позволяет выделить ключевые объекты на картине, создавая контраст. Он противопоставляется холодным синим оттенкам, является символом живой души, горящей вдали надежды. Таким образом, ученики приходят к выводу о том, что цвета в произведениях живописи и литературы несут особый смысл, в словесном искусстве они способны создавать общий фон и яркую образность, а в живописи служат для передачи авторской идеи. Ученики девятого класса сразу же сказали о том, что эти цвета совпадают с теми, что мы выделили при анализе стихотворения. Обучающиеся пришли к выводу, что картины помогают понять смысл выражений и значение использованных цветов в разных видах искусства.

В качестве домашнего задания обучающимся предлагается выполнить задание, представленное в электронном учебном пособии, и составить сопоставительную таблицу по теме «Каким должен быть творец?» с использованием цитат из стихотворений А.С. Пушкина и образов творцов на картинах, представленных в пособии (картины Д. Белюкина, И. Айвазовского и др.). Данное задание способствует развитию навыка анализировать и сопоставлять информацию из разных источников.

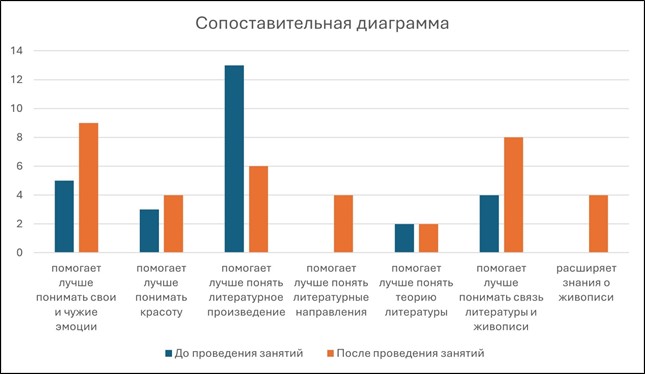

На контрольном этапе эксперимента учащимся было предложено написать итоговое эссе по той же теме: «Для чего необходимо изучать живопись при анализе стихотворений А.С. Пушкина?». В результате проведения контрольного эксперимента нами было проанализировано 15 работ учеников девятого класса. (см. рисунок 2).

Рис. 2. Сопоставление результатов констатирующего и контрольного этапов экспериментальной работы

60% учащихся выделили значимость живописи как способа развития эмоционального восприятия художественного текста. 53,3% считает, что изучение живописи улучшает понимание ее связи с литературой («Пушкин – это как художник, только вместо кисти у него перо»). 26,6% учащихся отметили, что функция искусства заключается в эстетическом воспитании личности («живопись улучшает наш вкус»). 26,6% учеников отметили, что обращение к живописи помогает лучше понять литературные направления («можно лучше понять контекст времени, в котором жил Пушкин»). Также обучающиеся (26,6%) неоднократно обращались в своих эссе к анализу основных категорий живописи для раскрытия ее взаимосвязи с литературой («использование цветовых гамм в живописи может соответствовать эмоциональным оттенкам в стихах»). 13% считают, что обращение к живописи помогает при изучении теории литературы, и привели конкретные примеры («стихотворение «Пророк» имеет много метафорических образов, буквально состоит из них, и эти образы станут куда понятнее, если обратится к одноименной картине Врубеля»). Преимущественное большинство обучающихся девятого класса приводили в своих эссе примеры картин и имен художников для аргументации своего мнения (например, стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» и картина И. Левитана «Март»).

Если на констатирующем этапе ученики выделяли, что изучение живописи при анализе стихотворений А.С. Пушкина помогало им лучше понять литературное произведение (65%), то теперь большинство учеников (60%) выделили значимость живописи как способа развития эмоционального восприятия художественного текста. Процент школьников, которые приобрели понимание глубины взаимосвязи литературы и живописи, выросло с 20% до 53,3%.

Таким образом, после проведения уроков с использованием электронного учебного пособия «Живопись и русская литература» мнение обучающихся о взаимосвязи данных видов искусства изменилось.

- Большинство обучающихся проявили интерес к живописи не только как к способу иллюстрирования художественного текста или для понимания смысла литературного произведения в целом, но и как к источнику развития эмоционального и эстетического восприятия мира.

- Учащиеся приобрели понимание того, что интеграция литературы и живописи проявляется как на смысловом и идейном уровнях, так и на основе образов, символов, цветов и других средств, свойственных специфике словесного и изобразительного искусств.

- Ученики научились применять навыки анализа и сопоставления данных видов искусства, расширили свой кругозор в мире живописи.

- У большинства обучающихся тема взаимосвязи литературы и живописи вызвала яркий эмоциональный отклик, что говорит об их заинтересованности в продолжении изучения изобразительного и словесного искусств в их совокупности.

Благодаря проведенной работе с электронным учебным пособием «Живопись и русская литература» обучающиеся смогли постичь все многообразие направлений взаимодействия литературы и живописи. Они приобрели навыки анализа творческого метода писателя и художника, научились оценивать глубину взаимосвязи данных видов искусства и выявлять основания для их сопоставления.

Экспериментальная работа показала, что разработанное нами электронное учебное пособие способствует развитию заинтересованности обучающихся в изучении художественных произведений, помогает обучающимся расширить свои представления о мире и приобщает их к сокровищам мировой культуры и искусства.

Список литературы:

- Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. М.: Художественная литература, 1982. 432 с.

- Колокольцев Е.Н. Бытовая картина на уроках литературы // Уроки литературы, 2006. № 2. С. 4-11.

- Леонов С.А. Интегрированный урок литературы М.: МГПУ, 1999. 230 с.

- Пророк. М. Врубель // Третьяковская галерея [сайт]. (дата обращения: 22.03.2025).

- Федеральная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное искусство (для 5–7 классов образовательных организаций) // ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». (дата обращения: 22.03.2025).

- Федеральная рабочая программа основного общего образования. Литература (для 5–9 классов образовательных организаций) // ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». (дата обращения: 22.03.2025).

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования: утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2021 г. №287. (дата обращения: 22.03.2025).

- Чехов А.П. Дом с мезонином. СПб.: Лань, 2019. 10 с. (дата обращения: 22.03.2025).

- Akhundova N. Integrating Art into Different Subjects // Acta Globalis Humanitatis et Linguarum. Vol. 1 №1.: 108-113. (дата обращения: 22.03.2025).

The electronic textbook «Painting and Russian Literature» in Literature lessons in grade 9

Tyurina K.V.,

bachelor of 5 course of the Moscow City University, Moscow

Research supervisor:

Kolysheva Elena Yurievna,

Associate Professor of the Department of the Methods of Teaching Social Sciences and Humanities of the Institute of Humanities of the Moscow City University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Abstract. The interaction of different forms of knowledge is the main task for a modern school when implementing an integrated approach to teaching literature. The integration of literature and painting is an important aspect for ensuring in-depth immersion in a literary text and studying world culture. The creation of an electronic educational resource will help solve these problems. The article presents the results of the experimental work on the use of the electronic teaching aid «Painting and Russian Literature» developed by us, conducted in the 9th grade of a Moscow school. In this article, the concept of the teaching aid is presented using the example of studying the poem «The Prophet» by A.S. Pushkin.

Keywords: Literature lesson, integration, painting, Russian literature, electronic textbook.

References:

- Gogol N.V. Evenings on a Farm Near Dikanka; Mirgorod. Moscow: Fiction, 1982. 432 p.

- Kolokoltsev E.N. Everyday life in literature lessons // Literature lessons, 2006. №2: 4-11.

- Leonov S.A. Integrated literature lesson Moscow: Moscow State Pedagogical University, 1999. 230 p.

- The Prophet. M. Vrubel // Tretyakov Gallery [website]. (date of the address: 22.03.2025).

- Federal working program of basic general education. Fine arts (for grades 5–7 of educational organizations) // Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute for Education Development Strategy». (date of the address: 22.03.2025).

- Federal working program of basic general education. Literature (for grades 5-9 of educational organizations) // Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute for Education Development Strategy». (date of the address: 22.03.2025).

- Federal state general educational standard of basic general education: approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated May 31, 2021. №287. (date of the address: 22.03.2025).

- Chekhov A.P. House with a mezzanine. St. Petersburg: Lan, 2019. 10 p. (date of the address: 22.03.2025).

- Akhundova N. Integrating Art into Different Subjects // Acta Globalis Humanitatis et Linguarum. 2024. Vol. 1. №1.: 108-113. (date of the address: 22.03.2025).