Третье место конкурса «КОД науки» в номинации

«Наука для мегаполиса» (2024 г.)

Аннотация. В статье освещается понятие «речевой акт», а также рассматривается термин «граффити» в контексте современного урбанистического пространства. Целью работы является анализ примеров некоторых русскоязычных и англоязычных граффити-картин, представляющих собой сложные коммуникативные акты, с позиции одной из предложенных классификаций иллокутивных актов. В результате проведенного исследования были выявлены виды речевых актов, наиболее часто применяемые граффити-художниками для выстраивания коммуникации и эмоционального воздействия на адресата.

Ключевые слова: речевой акт, иллокутивный речевой акт, теория речевых актов, граффити, экстралингвистические средства, урбанистическое пространство.

Речевые акты на сегодняшний день занимают одно из центральных мест в области изучения языка и коммуникации, представляя собой инструменты, с помощью которых возможно выражать намерения, передавать информацию, устанавливать социальные связи и т.д. Исходя из теории речевых актов, основоположниками которой были философы Дж. Остин и Дж. Серль, речевой акт является минимальной единицей речевой деятельности. Впоследствии, исследованием речевых актов занимались такие зарубежные и отечественные ученые как Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, В.В. Богданов, И.П. Сусов, Д. Вундерлих, В. Бренненштуль, Т. Баллмер и др. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, под речевым актом следует понимать «целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе» [4, с. 412]. Так, становится очевидным, что при рассмотрении речевого акта, безусловно, большое значение имеют интенции того, кто производит речевое действие, однако исследователи все чаще отмечают, что уделять внимание следует также «контексту и ситуации, пресуппозициям, которые разделяют коммуниканты» [7, с. 73].

В структуре речевого акта Дж. Остин выделил следующие уровни:

- локутивный – группа действий, совершаемых человеком при произнесении высказывания, то есть акт непосредственно говорения;

- иллокутивный – акт выражения коммуникативной цели, намерений, это может быть, например, информирование, приказ, предупреждение и т.д., иными словами, на данном уровне происходит придание высказыванию, то есть локутивному акту, иллокутивной силы;

- перлокутивный – возможное воздействие произнесенного высказывания, его последствия [5, с. 91-92].

Кроме того, стоит отметить, что все вышеперечисленные акты в рамках высказывания совершаются не последовательно, а одновременно.

Попытку классифицировать речевые акты предпринимали многие ученые, например, Дж. Остин, Д. Вундерлих, Дж.Н. Лич, В.И. Карасик, Г.Г. Почепцов и др., однако типология, предложенная Дж. Серлем, на наш взгляд, является одной из наиболее точных и признанных довольно большим кругом исследователей. Данная классификация составила основу теоретической базы настоящей работы.

Идея Дж. Серля заключается в том, что «основной единицей языкового общения между людьми является иллокутивный акт» [6, с. 170], его таксономия строится на принципе наличия в речевом акте той или иной иллокутивной силы. Таким образом, исследователь выделяет следующие виды иллокутивных актов: «репрезентативы (или ассертивы), директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации» [6, с. 170]. Некоторые из вышеупомянутых классов будут рассмотрены более подробно на примере граффити как части урбанистического пространства, ведь современный город является не только физической инфраструктурой, но и местом, насыщенным коммуникативными элементами. В рамках данного исследования под граффити мы понимаем «текстовое или графическое изображение, нанесенное на различные поверхности, такие, как стены зданий, асфальт, заборы, остановки общественного транспорта, в пределах города» [2, с. 2]. Как отмечает, например, М.Р. Желтухина, «социальные процессы рождают свое коммуникативное пространство, в рамках которого реализуются коммуникативные дискурсы» [8, с. 86], и современный город – не исключение. Так, путем создания подобных картин на поверхностях внутри урбанистического пространства, художник способен донести информацию на волнующую его тематику, призвать адресата к действию или побудить к какому-либо взаимодействию с картиной, иными словами, в полном объеме реализовать коммуникативную функцию, присущую граффити.

В современном мире, по словам А.А. Иониной, происходит сближение сфер, которые еще недавно казались далекими друг от друга [3, с. 33], лингвистика и урбанистика в данном случае не являются исключениями. Так, с точки зрения речевых актов, граффити служат интересным объектом исследования, поскольку выполняют функции, свойственные языковым выражениям, включая, например, информирование, протест, обещание и, в целом, установление диалога с общественностью. В отличие от традиционных форм коммуникации, граффити существуют вне установленных норм и правил, что делает их уникальным способом выражения мыслей. В рамках исследования мы рассмотрели примеры 200 русско- и англоязычных граффити на предмет использования в них того или иного вида речевых актов и пришли к выводу, что 42% русскоязычных картин содержат директивы, 36% – репрезентативы, 14% – экспрессивы и 8% относятся к комиссивам. Что же касается англоязычных граффити, в них процентное соотношение оказалось практически схожим: 43% работ содержат директивные речевые акты, 29% – репрезентативные, 16% – экспрессивные и 12% – комиссивные. Таким образом, целью исследования является анализ особенностей использования речевых актов как в русскоязычных, так и в англоязычных граффити-картинах.

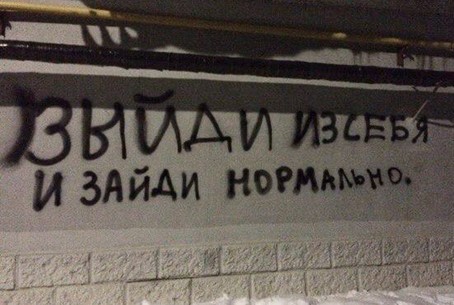

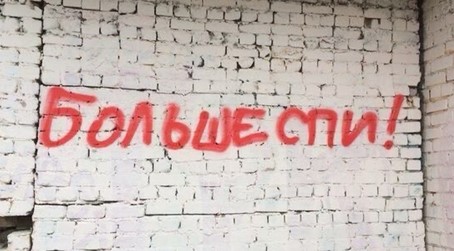

Рассмотрим одни из наиболее часто используемых в граффити обоих исследуемых языков вид речевых актов – директивы. Дж. Серль утверждает, что иллокутивная направленность, то есть коммуникативная цель, данного вида актов состоит в том, чтобы в той или иной степени призвать адресата к какому-либо действию, причем как в формате просьбы, предложения, совета, так и чего-то более конкретного или агрессивного по своему характеру, к примеру, требования или приказа [6, с. 182]. Подобные речевые акты нередко встречаются в граффити-картинах, ведь их главная черта – прямое влияние на адресата, кроме того, как отмечает Л.Г. Викулова, функция воздействия или манипулятивная функция – одна из важнейших в языке [1, с. 42], именно этого и требует сфера граффити, например: выйди из себя и зайди нормально (см. рисунок 1); не смотри на сложности - находи возможности (см. рисунок 2); больше спи! (см. рисунок 3); говори правду даже если голос дрожит; stop choosing what isn’t choosing you; apologize for your mistakes not your feelings; stop sending paragraphs to people who deserve silence и т.д. На основании приведенных примеров видно, что характерной чертой директивного речевого акта является употребление глаголов в форме повелительного наклонения, которое, в случае английского языка выражается инфинитивом без частицы to – выйди, зайди, не смотри, находи, говори, stop, apologize, именно в них выражается побуждение адресата к какому-либо действию. Примечательно, что зачастую подобный призыв предполагает использование определенно-личных предложений или местоимения второго лица, единственного числа, что создает иллюзию доверия между коммуникантами и позволяет воспринимать написанное не как четкое и беспрекословное указание, а как дружеский совет.

Рис. 1. Пример директива в граффити

Рис. 2. Пример директива в граффити

Рис. 3. Пример директива в граффити

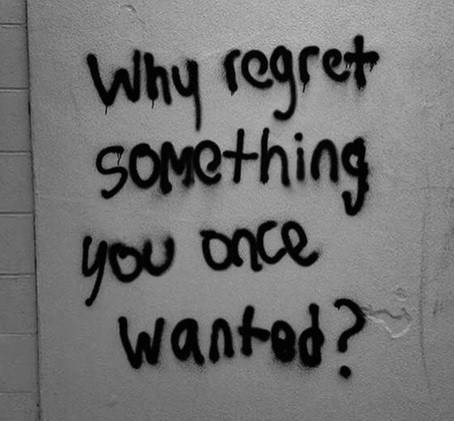

Стоит также отметить, что нередко директивный речевой акт в граффити-картинах выражается не прямо, а косвенно, то есть имеет скрытую иллокутивную силу; иными словами, в таких случаях «один иллокутивный акт осуществляется опосредованно, путем осуществления другого» [6, с. 196]. Подобное использование директива может быть найдено как в утвердительных – от доброго слова язык не отсохнет (картина косвенно побуждает говорить эти самые добрые слова) (см. рисунок 4), так и в вопросительных предложениях: why regret something you once wanted? (см. рисунок 5); if we don’t tell people how we feel, how will they know? и т.д. Посредством данных высказываний автор намеревается не просто задать адресату вопрос, а призвать того к действию, что, например, в нашем случае, не сожалеть и делиться своими чувствами с окружающими.

Рис. 4. Пример косвенного директивного речевого акта в граффити

Рис. 5. Пример косвенного директивного речевого акта в граффити

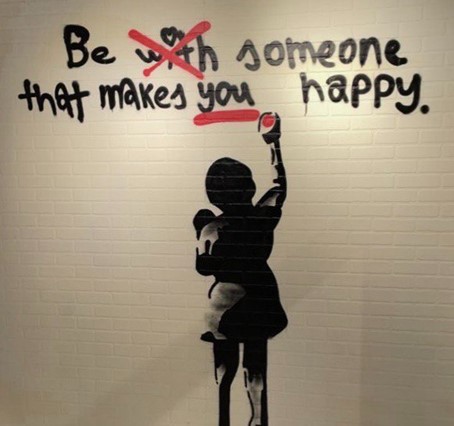

Кроме того, с целью усиления эффекта, производимого директивным речевым актом, авторы граффити-картин нередко прибегают к использованию различных невербальных и экстралингвистических элементов, таких как взаимодействие с предметами окружающей среды, видоизменение шрифта, изменение цвета отдельных частей слова или их подчеркивание и зачеркивание, например: не расклеивайся (картина нарисована поверх отклеившихся объявлений); увидев безобразие, не проходите мимо, идите туда (частью композиции картины является стрелка, указывающая налево); protect your heART; be with someone that makes you happy см. рисунок 6); don’t quit и т.д. В сочетании с экстралингвистическими элементами, использованными в граффити-картинах, вероятность успешной реализации цели директивного речевого акта – воздействия на адресата – возрастает.

Рис. 6. Пример использования экстралингвистических элементов в директивах

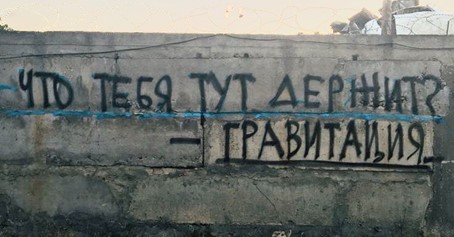

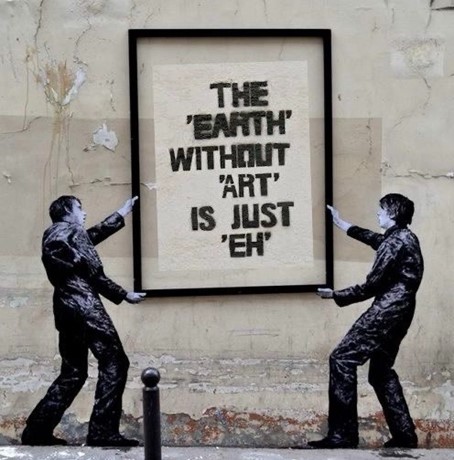

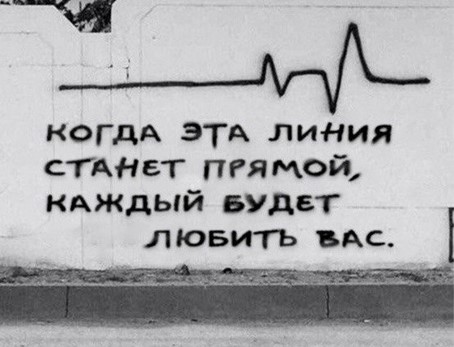

Следующий вид речевых актов, довольно часто использующийся в сфере граффити – репрезентативы. Их цель – сообщить адресату о некотором положении вещей, сделать так, чтобы слова соответствовали действительности; ответственность за содержание сообщения (причем в разной степени, она «может приближаться к нулю или даже быть ему равна» [6, с. 181], фиксируется за адресантом. Дж. Серль пишет, что один из способов распознать репрезентативы – оценить высказывание как истинное или ложное [6, с. 181]. Применительно к сфере граффити, репрезентативы могут передавать информацию о социально-политических событиях, культуре или проблемах общества. Поскольку они отражают реальные явления, возрастает их способность побудить потенциального адресата задуматься о происходящем в его жизни, окружении в момент действительности, вызвать определенные эмоции, как-либо изменить его сознание, или же просто заставить обратить внимание на картину. Рассмотрим следующие примеры репрезентативов в граффити: что тебя тут держит? гравитация (см. рисунок 7); десять букв (количество букв в тексте надписи соответствует ее содержанию); the earth without «art» is just «eh» (см. рисунок 8); когда эта линия станет прямой, каждый будет любить вас (имеется в виду линия сердцебиения) и пр. (см. рисунок 9).

Рис. 7. Пример репрезентатива в граффити

Рис. 8. Пример репрезентатива в граффити

Рис. 9. Пример репрезентатива в граффити

Что же касается экстралингвистических средств, они также используются в подобных речевых актах: синий – данная надпись создана при помощи краски красного, а не синего цвета, как того совершенно логично мог бы ожидать адресат (см. рисунок 10); подобный контраст содержания граффити-картины и ее фактического изображения привлекает внимание реципиента и является примером репрезентативного акта, смысл которого может быть оценен как ложный. Интересным также представляется следующий пример: три столба, береза, 10 плит. все так? (см. рисунок 11). Место, в котором изображена данная надпись, полностью соответствует описанному в тексте граффити. Такое утрированное изображение реальности, в сочетании с вопросом в конце, способно привлечь внимание потенциального адресата, вызвать интерес, заставить его задуматься о написанном, побудить сделать фотографию данного места или начать подсчет описанных предметов, чтобы проверить, соответствует ли написанное действительности.

Рис. 10. Пример использования экстралингвистических элементов в репрезентативах

Рис. 11. Пример использования экстралингвистических элементов в репрезентативах

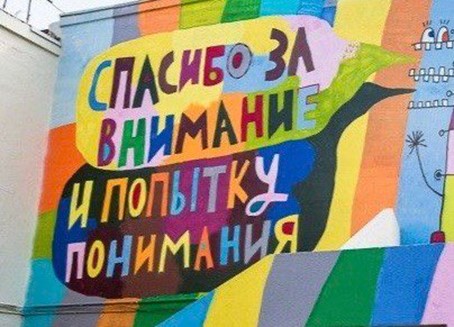

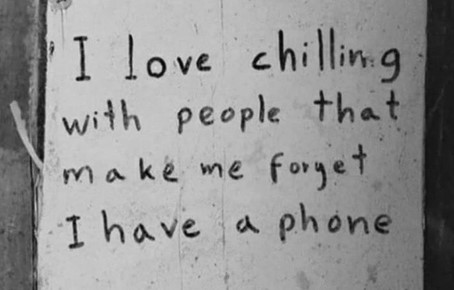

Экспрессивы же используются в граффити не так часто, как другие вышеописанные классы, однако их примеры все также могут быть найдены на улицах города. Экспрессивы, олицетворяющие психологическое или эмоциональное состояние говорящего как в русском, так и в английском языке, чаще всего выражаются в глаголах благодарности, состояния, или сочувствия, например, спасибо за внимание и попытку понимания см. рисунок 12); thanks for letting me go because I wouldn’t have walked away; I love chilling with people that make me forget I have a phone см. рисунок 13). Цель использования экспрессивов в граффити заключается в выражении автором своих мыслей и чувств относительно той или иной, возможно, распространенной проблемы, явления, ситуации и т.д., ведь, если адресат также сталкивался с подобным, картина, несомненно, привлечет его внимание, вызовет эмоциональную реакцию и побудит к взаимодействию с ней или внутреннему диалогу.

Рис. 12. Пример экспрессива в граффити

Рис. 13. Пример экспрессива в граффити

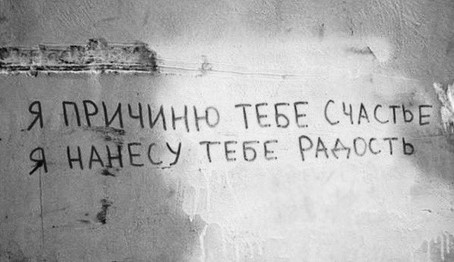

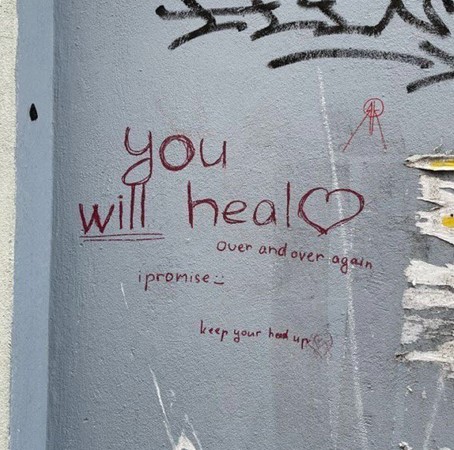

Два последних вида иллокутивных актов – декларативы и комиссивы – встречаются в граффити-картинах крайне редко. В случае деклараций это может быть обусловлено тем, что отличительным свойством подобных речевых актов, по мнению Дж. Серля, является то, что они «вносят изменения в статус или условие указываемых объектов уже в силу самого того факта, что декларирование было осуществлено успешно» [6, с. 184], что применительно к рассматриваемой сфере граффити априори реализовать затруднительно. Что же касается комиссивов, это акты, содержащие обещания или обязательства, в той или иной степени, возложенные на автора высказывания [6, с. 182], например: я причиню тебе счастье, я нанесу тебе радость (см. рисунок 14); я тебя не дам в обиду, я обижу тебя сам; can’t explain but I will find a song that can; you will heal, over and over again, i promise, keep your head up (см. рисунок 15) и пр. Характерной чертой данного вида речевых актов является употребление глаголов в форме будущего времени (причиню, нанесу, обижу, will find, will heal), а также глаголов, прямо указывающих на обещание чего-либо, например, promise. Использование конструкций обещания в граффити, в зависимости от замысла автора, может выполнять ряд функций, например, как в случае последнего высказывания, комиссивный речевой акт подчеркивает, что в будущем обязательно все наладится, автор уверен в этом и берет ответственность за свои слова, чего иногда потенциальному прохожему, потерявшему надежду и увидевшему эту надпись, может быть вполне достаточно, чтобы обрести немного веры в светлое будущее. Что же касается первых двух примеров, в них примечателен факт нарушенной сочетаемости понятий, «причиню счастье», «нанесу радость», а также полярность частей предложения «не дам в обиду» и «обижу сам». Обещание люди зачастую воспринимают как нечто, скорее, положительное, что, очевидно, контрастирует со смыслом приведенных примеров. Так, авторы граффити-картин, хоть и довольно редко, используют комиссивные речевые акты, причем включая в них, к примеру, игру с противоположными понятиями, с целью привлечения внимания адресата к своей работе и ее содержанию.

Рис. 14. Пример комиссива в граффити

Рис. 15. Пример комиссива в граффити

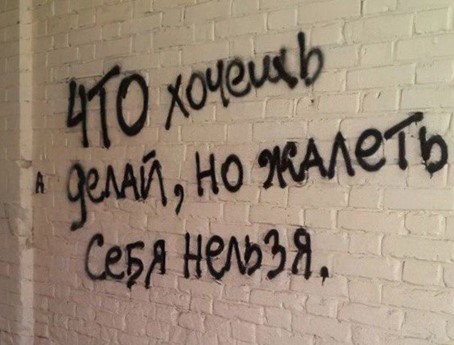

Кроме того, стоит отметить, что усилить высказывание как в англоязычных, так и в русскоязычных граффити, возможно посредством варьирования пунктуационных знаков, например: не верьте расписаниям автобусов!!! (см. рисунок 16); ты лучше всех!; не будь, как сахар, будь, как чай, не растворяйся, растворяй!; дорогая, спасибо что тебя нет!; stay human! (см. рисунок 17) и т.д. Так, преобразование предложения в восклицательное явно придает речевому акту более экспрессивную эмоциональную окраску, что позволяет с большей вероятностью привлечь внимание реципиента и показать, что написанное действительно волнует автора. Вместе с тем, о большей категоричности высказывания может свидетельствовать использование точки, ведь, как известно, довольно часто граффити-художники вовсе пренебрегают какими-либо знаками препинания, а значит, если автор принял решение поставить тот или иной пунктуационный знак, он несет в себе добавочный смысл: что хочешь делай, но жалеть себя нельзя. (см. рисунок 18); try harder.; this is a low budget artwork. (см. рисунок 19); glad we met, I hope you stay around for a long time. и пр.

Рис. 16. Пример постановки восклицательного знака в граффити

Рис. 17. Пример постановки восклицательного знака в граффити

Рис. 18. Пример постановки точки в граффити

Рис. 19. Пример постановки точки в граффити

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день граффити – это не только уникальный вид уличного искусства, но и форма коммуникации, демонстрирующая разнообразие использованных видов речевых актов, анализ которых позволяет прийти к более глубокому пониманию интенций граффити-художников, а также механизмов, посредством которых они привлекают внимание к своим картинам и осуществляют воздействие на сознание и эмоции адресата.

Список литературы:

- Викулова Л.Г., Новиков Н.В. Формирование негативного образа политика в массмедийном дискурсе: предметная сфера спорт // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2015. №3(19). С. 42-49.

- Гаптарь О.В. Граффити в городском пространстве: лингвистические особенности // Наука в мегаполисе Science in a Megapolis, 2024. №6(62). (дата обращения: 01.04.2025).

- Ионина А.А. Особенности создания и восприятия текста в Интернете // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2010. №2(6). С. 33-39.

- Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 1990. 682 с.

- Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: 1986. С. 22-130.

- Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17: Теория речевых актов. М.: 1986. С. 170-194.

- Шевченко И.С. Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход. (дата обращения: 30.03.2025).

- Communicative theatre space in the linguistic and pragmatic paradygm / M.R. Zheltukhina, L.G. Vikulova, S.V. Mikhaylova [et al.] // XLinguae, 2017. Vol. 10, №2.: 85-100. (дата обращения: 01.04.2025).

Speech acts as a means of verbal communication in graffiti

Gaptar O.V.,

bachelor of 3 course of the Moscow City University, Moscow

Research Supervisor:

Busygina Maryana Vladimirovna,

Associate Professor of the Department of English and Linguodidactics of the Institute of Foreign Languages of the Moscow City University, Candidate of Philological Sciences

Abstract. The article explores the concept of «speech acts» and examines the term «graffiti» within the context of modern urban spaces. The study aims to analyze examples of Russian and English graffiti artworks as complex communicative acts, employing a proposed classification of illocutionary acts. The research reveals the types of speech acts most frequently used by graffiti artists to establish communication and evoke emotional responses in their audience.

Keywords: speech act, illocutionary acts, speech act theory, directive speech act, graffiti, extralinguistic means, urban space.

References:

- Vikulova L.G., Novikov N.V. Formation of a politician’s negative image in mass media discourse (subject area of sports) // Bulletin of Moscow Сity University. Series: Philology. Language Theory. Language Education, 2015. №3(19).: 42-49.

- Gaptar O.V. Graffiti in urban space: linguistic features. // Science in a Megapolis. 2024. №6(62). (date of the address: 01.04.2025).

- Ionina A.A. The peculiarities of creation and perception of the website text // Bulletin of Moscow Сity University. Series: Philology. Language Theory. Language Education, 2010. №2(6).: 33-39.

- Linguistic Encyclopedic Dictionary. Moscow: 1990. 682 p.

- Austin J.L. Word as Action // New in Foreign Linguistics. Vol. 17: Speech Act Theory. Moscow: 1986.: 22-130.

- Searle J.R. Classification of Illocutionary Acts // New in Foreign Linguistics. Vol. 17: Speech Act Theory. Moscow: 1986, 170-194.

- Shevchenko I.S. Speech Act as a Discourse Unit: Cognitive-Pragmatic Approach. (date of the address: 30.03.2025).

- Communicative theatre space in the linguistic and pragmatic paradygm / M.R. Zheltukhina, L.G. Vikulova, S.V. Mikhaylova [et al.] // XLinguae, 2017. Vol. 10, №2.: 85-100. (date of the address: 01.04.2025).