Аннотация. В статье исследуется методический потенциал применения нейродидактических приемов при обучении иноязычной лексике школьников. Рассматривается специфика шести нейродидактических приемов, их достоинства и особенности внедрения в основной общеобразовательной школе.

Ключевые слова: нейродидактика, нейродидактические приемы, обучение лексике, основное общее образование, иностранный язык.

В современных реалиях владение иностранным языком является необходимым условием для роста в профессиональном плане и личной реализации.

Нормативные документы современного российского образования также подтверждают необходимость в формировании иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне на этапе основного общего образования [5]. Важной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции является языковая компетенция, отражающая готовность и способность учащихся применять в речи языковые навыки, в частности лексические, без которых невозможно усвоение иностранного языка.

По мере развития иноязычной коммуникативной компетенции учащиеся расширяют свой словарный запас, возрастает нагрузка, из-за чего усвоить весь предлагаемый материал становится сложнее. Преподаватели ищут различные варианты повышения эффективности усвоения иноязычной лексики.

Нейронауки являются одной из передовых областей современной науки и влияют на различные сферы, в том числе образование. Педагогика часто обращается к данным нейронаук, чтобы сделать процесс обучения эффективнее. В результате появилась междисциплинарная наука – нейродидакика, объединяющая различные нейронауки, психологию и дидактику. Предметной областью нейродидактики считаются закономерности функциональной активности мозга, обеспечивающие максимальную эффективность обучения в разных дидактических условиях [2].

В настоящей работе мы рассмотрим один из самых популярных вкладов нейродидактики в теорию обучения – нейродидактические приемы, а также оценим их эффективность при комплексном применении. К ним относят следующие приемы:

- Spaced repetition, или интервальное повторение;

- Interleaving, или практика чередования;

- Retrieval practice, или практика поиска;

- Elaboration, или практика проработки;

- Dual coding, или практика двойного кодирования;

- Concrete examples, или практика конкретных примеров.

Прием spaced repetition или интервальное повторение заключается в повторении пройденного материала через определенные постепенно увеличивающиеся временные промежутки.

Концепция интервального повторения не является новой. Еще в 1972 году Себастьян Лейтнер предложил систему повторения с использованием карточек, а позже Петр Возняк создал программу с электронными карточками под названием «Supermemo», на основании которой были созданы следующие приложения: «Quizlet», «Anki», «Memrise», «Brainscape» [1].

В долгосрочной перспективе вся информация усваивается лучше при многократном повторении слов на протяжении длительного периода времени с определенными интервалами. Это соответствует общедидактическому принципу прочности, который предполагает глубокое освоение материала, позволяющее учащимся при необходимости легко воспроизводить его из памяти.

Interleaving, или практика чередования противопоставляется так называемой блочной системе обучения, при которой информация подается блоками. При практике чередования материал осваивается комплексно, поскольку происходит переключение между темами, что помогает учащимся устанавливать связь между ними [9].

Для обучения языку можно интерпретировать это как избегание слишком долгой концентрации на одной теме, чередование работы над разными аспектами языка и разными группами лексики.

Важно внедрять данный прием в учебный процесс, чтобы познакомить учащихся с данным форматом работы, при этом учитель должен тщательно продумывать и грамотно организовывать весь процесс.

Retrieval practice, или практика поиска – прием, основанный на «извлечении» уже изученной информации из памяти без использования опор. Практика поиска может активно применяться для развития образовательной самостоятельности учащихся [6].

Для реализации данного нейродидактического приема могут быть предложены следующие задания:

- «Challenge grids» – работа учащихся с таблицами с набором вопросов по ранее изученным темам;

- «Brain dump» – учащиеся выписывают все, что они знают по пройденной теме;

- «Low-stakes quizzes» – написание учащимися небольших тестов без оценивания, чтобы проверить, насколько хорошо усвоен материал;

- «Think-pair-share» – учащиеся самостоятельно пытаются вспомнить информацию, затем делятся ею со своим партнером, далее пара озвучивает свои идеи всему классу.

На начальных этапах внедрения данного нейродидактического приема в процесс обучения необходимо сопровождать процесс «извлечения» информации поскольку в силу возраста учащимся будет трудно осмыслить весь объем материала, который от них ожидается.

Elaboration, или практика проработки включает детальное объяснение и связывание новых знаний со старыми посредством вопросов, что способствует более эффективному усвоению и закреплению информации в памяти [9].

Благодаря практике проработки мы вовлекаем учащихся в осмысление функционала изучаемой лексической единицы и в прогнозирование ситуаций, в которых она может им понадобиться. Осмысление функционала лексики может осуществляться на этапе введения лексики посредством вопросов, связывающих новые слова с личным опытом учащихся. Например, при изучении лексики по теме эмоций учитель может спросить: в каких ситуациях человек испытывает эти чувства? Как меняется его внешний вид, когда он испытывает эти чувства?

При внедрении данного приема в основной общеобразовательной школе важно учитывать тот факт, что у учащихся еще ограниченный словарный запас и маленький жизненный опыт. Тем не менее, практика проработки развивает творческое мышление учащихся и помогает им лучше понять язык и применять его на практике.

Dual coding, или практика двойного кодирования предполагает одновременное словесное и графическое (диаграммы, графики, интеллект-карты, инфографики, таблицы) представление информации [7].

Данный прием вовлекает учащихся в процесс обучения и помогает им легче запоминать информацию. Практика двойного кодирования помогает систематизировать информацию и способствует формированию более прочной когнитивной связи между элементами, благодаря чему информация закрепляется в долговременной памяти учащихся.

Для эффективного внедрения данного приема в обучение необходимо постоянно показывать различные варианты его реализации (интеллект-карты, диаграммы, временные шкалы), чтобы учащиеся видели разные варианты представления информации.

Прием concrete examples, или практика конкретных примеров также активно применяется в обучении и предполагает приведение примеров к абстрактным идеям, которые, как правило, сложны для восприятия и запоминания. При обучении иностранным языкам данный прием реализуется посредством приведения примеров употребления изучаемой лексики в контексте [8].

Учащиеся могут записывать примеры, приведенные учителем, а также самостоятельно собирать примеры из реальной жизни, обсуждать их с преподавателем и одноклассниками. Наиболее эффективным способом усвоения и запоминания материала является создание собственных примеров, поскольку связь с личным опытом способствует практическому применению знаний, и информация становится более эмоционально окрашенной.

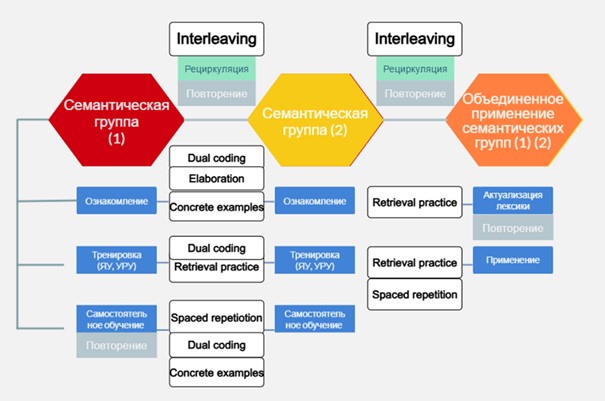

Важно подчеркнуть, что для наиболее эффективного обучения необходимо применять вышеупомянутые нейродидактические приемы системно. Для этого мы разработали технологию комплексного их применения (см. рисунок 1):

Рис. 1. Технология комплексного применения нейродидактических приемов

Сначала учащиеся знакомятся с одной семантической группой (слова одной части речи, связанные схожим значением) посредством визуального материала (dual coding), вопросов, связанных с их личным опытом (elaboration) и примеров учителя. Далее учащиеся начинают отрабатывать ранее изученные лексические единицы посредством языковых и условно-речевых упражнений, в рамках которых реализуются приемы двойного кодирования и практика поиска. Учащиеся продолжают опираться на визуальный материал, изучая слова, и начинают сами воспроизводить ранее изученную лексику. Затем мы добавляем новую лексику, связывая ее с предыдущей. После тренируем ее и в качестве домашнего задания даем учащимся поработать с карточками при помощи цифровых ресурсов (Quizlet, Anki), создать интеллект-карты или придумать свои примеры с изученной лексикой. На следующем уроке мы применяем изученную лексику. Также важно организовать дальнейшее применение изученного материала посредством связи с последующими темами через вопросы/речевые упражнения.

С целью выявления эффективности комплексного применения нейродидактических приемов нами было проведено пилотажное исследование – пробное обучение и экспертная оценка полученных результатов.

Пробное обучение было проведено в ГБОУ Школе №293 им. А.Т. Твардовского среди учащихся 5 класса, в котором приняли участие 10 человек. В рамках пробного обучения мы наблюдали за тем, как учащиеся выполняют предложенные нами упражнения, а после им было предложено пройти анкетирование, по результатам которого выяснили, что учителя иногда используют упражнения, опирающиеся на идеи нейродидактики. Учащиеся отметили, что изучение лексики посредством цифровых ресурсов становится для них более увлекательным, что повышает эффективность ее усвоения. Упражнения для учащихся оказались интересными, больше всего им понравилось выполнять задания, подкрепленные визуальным материалом. Учащиеся также отметили, что порой им было непросто соотносить лексику со своим личным опытом, поскольку это было для них непривычно. Тем не менее, разнообразие заданий, их интерактивность, визуальное сопровождение помогли им лучше запомнить лексику.

Данные анкетирования подтверждает наблюдение. Учащиеся были полностью вовлечены в учебный процесс. Каждое упражнение стимулировало их постоянно использовать активную лексику, что позволило им уверенно воспроизводить ее на уровне репродукции к концу занятия.

Экспертная оценка также была проведена в ГБОУ Школе №293 им. А.Т. Твардовского в формате интервью. Мы опросили 5 учителей английского языка с разным стажем работы. Во многих вопросах мнения учителей совпадали. На основании их ответов были выделены ключевые достоинства и недостатки применения нейродидактических приемов.

К достоинствам можно отнести следующие пункты:

- Побуждение учащихся к активному применению изучаемой лексики в речи.

- Обеспечение регулярного повторения ранее изученной лексики.

- Развитие учебной автономии учащихся.

- Укрепление ассоциативных связей учащихся за счет связи лексики с их личным опытом и чередования тем.

- Доступность и посильность.

Одним из факторов, затрудняющих комплексное применение нейродидактических приемов, является высокая нагрузка, возлагаемая на учителя при организации учебного процесса за счет обеспечения практики чередования, интервального повторения и направленности на самостоятельное обучение учащихся.

Таким образом, применение нейродидактических приемов в практике обучения иностранным языкам может повысить эффективность обучения, поскольку они способствуют созданию индивидуализированной и мотивирующей образовательной среды, учитывающей особенности работы мозга, что облегчает усвоение материала, развивает критическое мышление учащихся и улучшает их навыки самостоятельного обучения.

Список литературы:

- Еремеева Г.Р., Баранова А.Р. Метод интервальных повторений при изучении иностранного языка // Бюллетень науки и практики, 2016. №7(8). С. 294-298.

- Костромина С.Н. Введение в нейродидактику: учебное пособие. СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. 182 с.

- Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск : Изд-во Титул, 2010. 463 с.

- Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1988. 223 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020). (дата обращения: 05.06.2025).

- Agarwal P.K., Bain P.M., Chamberlain R.W. The value of applied research: Retrieval practice improves classroom learning and recommendations from a teacher, a principal, and a scientist // Educational Psychology Review, 2012.: 437-448. (дата обращения: 06.06.2025).

- Clark J.M., Paivio A. Dual coding theory and education // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1991.: 149-170. (дата обращения: 06.06.2025).

- Paivio A., Walsh M., Bons T. Concreteness effects on memory: When and why? // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1994.: 1196-1204. (дата обращения: 07.06.2025).

- Six Strategies for Effective Learning: A Summary for Teachers. (дата обращения: 05.06.2025).

Possibilities of using neurodidactic techniques in teaching foreign language vocabulary at the stage of basic general education

Sviridova V.V.,

bachelor of 4 course of the Moscow City University, Moscow

Research supervisor:

Stolyarova Irina Nikolaevna,

Associate Professor, Department of English Language and Linguodidactics, Institute of Foreign Languages, Moscow City University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Abstract. This article explores the methodological potential of applying neurodidactic techniques in teaching students the foreign language vocabulary. It examines the specifics of six neurodidactic techniques, their advantages and the features of their implementation in the basic secondary school.

Keywords: neurodidactics, neurodidactic techniques, teaching vocabulary, basic general education, foreign language.

References:

- Eremeeva G.R., Baranova A.R. The spaced repetition method in foreign language learning // Bulletin of science and practice, 2016, №7(8).: 294-298.

- Kostromina S.N. Introduction to neurodidactics: a textbook. St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University, 2019. 182 p.

- Mirolyubov A.A. Methodology of foreign language teaching: Traditions and modernity. Obninsk: Titul Publishing, 2010. 463 p.

- Passov E.I. Foreign language lesson in secondary school. Moscow: Enlightenment, 1988. 223 p.

- Federal State Educational Standard of Basic General Education // Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 17.12.2010 №1897 (ed. 11.12.2020). (date of the address: 05.06.2025).

- Agarwal P.K., Bain P.M., Chamberlain R.W. The value of applied research: Retrieval practice improves classroom learning and recommendations from a teacher, a principal, and a scientist // Educational psychology review, 2012.: 437-448. (date of the address: 06.06.2025).

- Clark J.M., Paivio A. Dual coding theory and education // Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 1991.: 149-170. (date of the address: 06.06.2025).

- Paivio A., Walsh M., Bons T. Concreteness effects on memory: When and why? // Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 1994.: 1196-1204. (date of the address: 07.06.2025).

- Six Strategies for Effective Learning: A Summary for Teachers. (date of the address: 05.06.2025).