Аннотация. Данная статья поднимает важнейшую проблему о недостаточной связи между субъектами законодательной деятельности и общественным мнением в современной Российской Федерации. Несмотря на декларативно открытый характер законодательной деятельности, на практике взаимодействие между обществом и субъектами правотворчества нередко принимает форму так называемого «глухого диалога», в рамках которого граждане оказываются исключены из обсуждения значимых правовых инициатив.

Ключевые слова: общественное участие, законотворческий процесс, легитимность, зарубежный опыт, институциональный барьер, инклюзивность.

Как всем доподлинно известно, законотворческий процесс представляет собой широкий спектр действий, включая предварительную разработку концепции, общественное обсуждение проекта, проведение научных и экспертных оценок, а также последующее системное сопровождение правоприменительной практики.

Вместе с тем, на различных этапах возможна корректировка содержания проекта в связи с экспертными заключениями, мнениями профильных комитетов и иными факторами.

Субъектами законотворчества, как правило, являются органы государственной власти, прежде всего законодательные, а также должностные лица, обладающие правом законодательной инициативы. Кроме того, в ряде случаев активное участие могут принимать научное сообщество, общественные объединения, а также представители гражданского общества, в частности через институт общественного обсуждения.

Что касается стадий, их традиционно выделяют несколько: законодательная инициатива, предварительное рассмотрение, обсуждение и доработка проекта, принятие закона, подписание и публикация.

Анализируя институт законотворчества, целесообразно обратить внимание на общественное мнение как одну из значимых категорий, оказывающих влияние на формирование законодательства. Общественное мнение одновременно функционирует как правовая и как политическая категория.

С правовой точки зрения, оно выступает элементом демократического механизма, обеспечивающим обратную связь между государством и обществом.

В своём труде Ю.П. Колесникова подчёркивает, что «воздействие общественного мнения на правотворческую и правореализационную деятельности осуществляется в рамках различных моделей и форм: от системных, поощряемых и финансируемых органами государственной власти, до хаотичных и деструктивных» [1, с. 298].

Иными словами, через формулирование общественного запроса реализуется участие граждан в управлении делами государства, что, в свою очередь, находит отражение в содержании правовых норм. Более того, нельзя не учитывать тот факт, что в ряде случаев игнорирование общественных ожиданий способно привести к правовому нигилизму или снижению легитимности принимаемых решений.

С политико-правовой позиции, общественное мнение представляет собой не только форму выражения интересов различных социальных групп, но и инструмент воздействия на законотворческую деятельность.

Данному вопросу посвящена научная статья М.В. Сингаевской, которая предпринимает попытку рассмотреть «общественное мнение» как комплексную характеристику в контексте политической жизни. В заключении исследовательница приходит к выводу о том, что «…общественное мнение является важным и неотъемлемым фактором политической жизни. Оно имеет целый арсенал способов воздействия на властные институты – от простого одобрения или неодобрения до диктования институтам власти и управления путей и способов проведения политики, решения конкретных проблем» [3, с. 365].

Так, в условиях правового государства парламент, как носитель законодательной функции, вынужден учитывать настроения и предпочтения электората, поскольку они влияют на результаты выборов, а значит - на состав самого законодательного органа. Таким образом, законы, принимаемые без учёта общественного мнения, рискуют утратить авторитет и эффективность на стадии их реализации.

Следует также отметить, что в современном правовом пространстве активно развиваются механизмы институционализации общественного мнения, в частности – через общественные обсуждения законопроектов, проведение социологических опросов, создание экспертных платформ. Всё это способствует укреплению правовой культуры и расширяет возможности для участия граждан в процессе правотворчества.

Анализируя современные формы взаимодействия между гражданским обществом и институтами публичной власти, представляется целесообразным ввести в оборот термин «глухой диалог».

Под данным понятием предлагается понимать ситуацию, при которой внешне соблюдённые процедуры общественного участия в любом процессе не сопровождаются реальным восприятием и учётом общественных позиций со стороны государства. Иными словами, речь идёт о формализованной коммуникации, в которой одна из сторон структурно неспособна – или сознательно отказывается воспринимать и анализировать поступающие извне сигналы.

В контексте законотворчества термин отражает нарастающее противоречие между декларируемыми механизмами вовлечения общества в правотворчество и фактическим игнорированием результатов такого участия.

К числу характерных признаков феномена «глухого диалога» в рамках законотворческой деятельности можно отнести, прежде всего, имитацию публичных консультаций. Данный аспект выражается, в частности, в формальном размещении проектов нормативных правовых актов на соответствующих интернет-платформах (в первую очередь, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов), при фактическом отсутствии заинтересованности инициаторов в содержательной обратной связи.

В подобных случаях граждане и институты гражданского общества, несмотря на формально предоставленную возможность участвовать в обсуждении, зачастую не получают действенных механизмов влияния на результат обсуждения, что фактически сводит публичные консультации к ритуальной процедуре, лишённой практической значимости.

Кроме того, немаловажным симптомом «глухого диалога» выступает автоматическое отклонение альтернативных предложений, исходящих как от общественных объединений, так и от отдельных экспертов.

Следует подчеркнуть, что даже при наличии обоснованных и юридически выверенных замечаний, касающихся содержания законопроектов, эти замечания нередко игнорируются на стадии их рассмотрения профильными органами. Подобная практика, по сути, нивелирует саму идею конкурентного правотворчества и препятствует развитию содержательной законодательной дискуссии.

Также заслуживает внимания отсутствие постпроцедурного анализа общественных откликов. Несмотря на то, что общественные обсуждения предполагают фиксацию и систематизацию поступивших предложений и замечаний, на практике соответствующая аналитика либо не проводится вовсе, либо остаётся недоступной для широкой публики.

Таким образом, общественность не получает возможности оценить, каким образом её участие было учтено и повлияло ли оно на окончательную редакцию законопроекта, что неизбежно снижает уровень доверия к законодательному процессу в целом.

Наконец, необходимо отметить устойчивое доминирование административного дискурса над общественным. В условиях централизации политической и нормативной инициативы основная повестка и риторика в сфере законотворчества формируются преимущественно органами исполнительной власти.

Вследствие этого общественные акценты, озвученные в рамках консультаций или экспертных обсуждений, зачастую оказываются отодвинутыми на второй план.

Превалирование «официальной» логики над общественными смыслами ограничивает возможность конструктивного диалога между властью и обществом, тем самым усиливая эффект «глухого диалога» и затрудняя институционализацию подлинного общественного участия в правотворческом процессе.

При этом особое внимание необходимо уделить тому, что подобное положение вещей не всегда обусловлено сознательным умыслом властных структур - нередко оно является следствием фрагментарности институтов гражданского участия, отсутствия налаженных каналов передачи информации, а также недостатка нормативных гарантий её реального учёта.

В продолжение вышеизложенного необходимо указать, что, несмотря на формальное наличие отдельных инструментов гражданского участия в нормотворчестве, на практике их функционирование отличается крайне низкой результативностью.

В качестве наглядного примера можно привести портал «Российская общественная инициатива» (РОИ), призванный служить платформой для выдвижения и обсуждения значимых предложений со стороны населения [4].

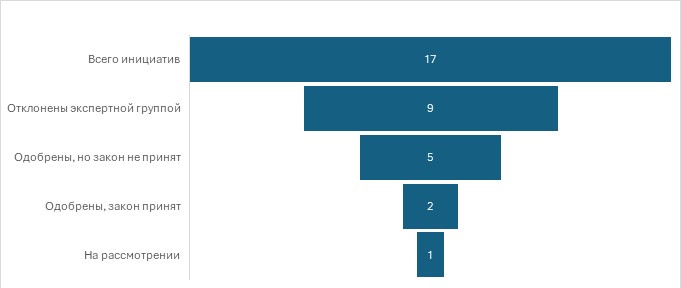

Однако, как показывает практика, подавляющее большинство инициатив, набравших необходимое количество подписей, не получает должной законодательной реализации (см. таблицу 1, см. рисунок 1).

Таблица 1. Инициативы портала «Российская общественная инициатива», набравшие более 100 тысяч голосов и их дальнейшая судьба

|

Наименование инициативы |

№ инициативы |

Дата внесения |

Итог |

|

«Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей» |

77Ф759 |

15.07.2013 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Отменить закон о произвольных блокировках интернет-ресурсов от 02.07.2013 № 187-ФЗ (закон против интернета)» |

50Ф4494 |

09.08.2013 |

|

|

«Мой дом – моя крепость!» |

77Ф1016 |

20.02.2014 |

Одобрена, но закон не принят |

|

«Отмена права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб» |

77Ф636 |

17.03.2014 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Инициатива против введения дополнительных налогов на покупки в иностранных интернет-магазинах, а также против снижения таможенного лимита в 1000 евро на покупки товаров для личных нужд» |

58Ф6536 |

15.07.2014 |

Одобрена, однако лимит все равно снижен |

|

«Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах» |

77Ф9376 |

09.12.2014 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Обязать Российский футбольный союз и Минспорт России проводить рейтинговое интернет-голосование по кандидатурам на должность главного тренера сборной России по футболу, а также по кандидатурам в состав сборной РФ по футболу перед мировыми соревнованиями» |

50Ф14141 |

31.03.2015 |

Одобрена, но лишь как рекомендация |

|

«Ввести изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие проведение обязательной индексации заработной платы работников не реже одного раза в год на уровне не ниже фактических размеров инфляции» |

77Ф15227 |

07.04.2015 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Организовать «Зеленый щит» Москвы и Подмосковья в пределах 70 км от МКАД, ограничив на этой территории вырубку леса» |

77Ф22543 |

09.10.2015 |

Одобрена, соответствующий закон принят, но «зеленый щит» вокруг Москвы не создан |

|

«Оплата государством абортов только по медицинским показаниям» |

87Ф21245 |

09.02.2016 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Ужесточить в Кодексе РФ об административных правонарушениях наказание для водителей транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения в зоне железнодорожных переездов» |

77Ф21891 |

11.02.2016 |

Одобрена, но соответствующий закон не принят |

|

«Оборудовать все железнодорожные переезды системами видеорегистрации» |

77Ф21892 |

13.03.2016 |

Одобрена, соответствующий закон принят |

|

«Отменить «закон Яровой» |

36Ф28432 |

14.08.2016 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Не включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты» |

77Ф32499 |

05.09.2017 |

Одобрена экспертной группой |

|

«Не допустить повышения возраста выхода на трудовую пенсию по старости» |

78Ф42375 |

18.06.2018 |

Отклонена экспертной группой |

|

«Против повышения пенсионного возраста для россиян» |

78Ф42476 |

||

|

«За отказ от мусоросжигания и за предотвращение образования отходов» |

47Ф63007 |

18.03.2021 |

Инициатива на рассмотрении |

Рис. 1. Графическое и цифровое отображение данных из таблицы.

Исходя из приведённой статистики, можно сделать ряд наблюдений, свидетельствующих о текущем состоянии рассмотрения гражданских инициатив, поступивших через портал «Российская общественная инициатива» (РОИ).

Прежде всего, следует отметить, что из общего числа предложений – 17, значительная часть, а именно 9, была отклонена на этапе экспертной оценки. Это позволяет заключить, что экспертная фильтрация выступает основным барьером для прохождения инициатив, поданных в рамках данной платформы.

Очевидно, что именно на этом этапе осуществляется наиболее жёсткий отбор, что, возможно, свидетельствует как о высоких критериях допустимости, так и о возможной недооценке общественной значимости ряда инициатив.

Во-вторых, заслуживает внимания тот факт, что 5 инициатив были одобрены, однако до стадии принятия закона так и не дошли. Подобная ситуация может свидетельствовать о недостаточной политической воле или институциональной инерции, препятствующей трансформации общественного запроса в нормативное регулирование.

Кроме того, нельзя исключать и иные факторы, в частности отсутствие согласованности между различными уровнями государственной власти или несвоевременность предложений в контексте текущей правовой повестки.

Тем не менее, в двух случаях одобрение инициативы завершилось принятием соответствующего закона. Хотя это и незначительная доля от общего числа предложений, однако данный факт, при прочих равных, демонстрирует потенциальную эффективность механизма РОИ как канала гражданского участия в законотворческом процессе.

Наконец, одна из инициатив остаётся на стадии рассмотрения. Это, в свою очередь, указывает на длительность процедурной обработки обращений и, вероятно, на необходимость совершенствования сроков и процедур их прохождения.

Таким образом, анализ статистических данных позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на наличие формальных механизмов включения граждан в процесс законодательной деятельности, фактическая результативность данного участия остаётся ограниченной.

Так, при более внимательном анализе функционирования портала «Российская общественная инициатива» выявляется ряд институциональных и правовых препятствий, препятствующих реализации заявленных целей.

Во-первых, критерии отбора инициатив, подлежащих рассмотрению, остаются крайне непрозрачными: даже при достижении необходимого порога в сто тысяч подписей инициатива может быть признана несоответствующей действующему законодательству или находящейся вне компетенции федеральных органов.

При этом отсутствует обязанность государственных структур предоставлять развернутое и обоснованное заключение по отклонённому предложению, что существенно снижает уровень доверия к платформе и создаёт впечатление формального характера процедуры.

Во-вторых, механизмы обсуждения, встроенные в портал, лишены интерактивности и не предполагают ведения открытого, экспертно подкреплённого диалога.

Пользователи могут выразить своё мнение путём голосования, однако возможность содержательной дискуссии, включая аргументированный обмен позициями и уточнение формулировок предложений, отсутствует. В результате инициативы, даже при наличии широкой общественной поддержки, часто не получают необходимой степени доработки и экспертного сопровождения, что используется в дальнейшем в качестве аргумента против их реализации.

Похожим образом обстоит дело и с процедурой общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов [5].

Несмотря на то, что соответствующий механизм регламентирован и встроен в законодательный процесс, анализ его применения выявляет ряд существенных недостатков. В частности, весьма ограниченным остаётся круг лиц, реально вовлечённых в обсуждение, а сами предложения, поступающие от граждан, зачастую игнорируются или не сопровождаются мотивированным откликом со стороны разработчиков. Кроме того, формат обсуждений, как правило, исключает возможность полноценной дискуссии, в результате чего обратная связь носит односторонний, декларативный характер.

Прежде всего, обращает на себя внимание крайне сжатый срок проведения обсуждений – как правило, он составляет от семи до тридцати дней, чего явно недостаточно для формирования обоснованной позиции со стороны заинтересованных лиц.

Кроме того, информирование о начале обсуждения осуществляется, преимущественно, на официальных сайтах ведомств или в специализированных правовых системах, что значительно ограничивает круг потенциальных участников, особенно среди граждан, не обладающих профессиональной юридической подготовкой.

Наконец, принципиальным препятствием остаётся отсутствие нормативно закреплённого обязательства учитывать поступившие предложения. Формально разработчики проектов могут отклонить любые замечания, не сопровождая это мотивированным обоснованием, что сводит на нет саму идею диалога между государством и обществом.

Таким образом, институциональные платформы, изначально призванные усилить открытость и прозрачность нормотворческого процесса, на практике зачастую воспроизводят закрытую и иерархическую модель взаимодействия, где участие граждан носит скорее символический, нежели содержательный характер.

Наряду с ранее обозначенными барьерами, немаловажным фактором, ограничивающим участие населения в процессах публичного обсуждения и законотворчества, выступает проблема цифрового неравенства.

Суть данного явления заключается в неравном доступе различных категорий граждан к цифровой инфраструктуре, электронным сервисам и информационно-коммуникационным технологиям, обеспечивающим возможность участия в общественно значимых процессах.

Прежде всего, необходимо отметить, что доступ к онлайн-платформам, таким как РОИ или специализированные порталы общественного обсуждения, предполагает наличие не только технической возможности (наличие устройства, подключение к интернету), но и соответствующей цифровой компетентности.

Между тем, значительная часть граждан, особенно в старшей возрастной группе, в сельских и отдалённых районах, а также лица с ограниченными возможностями здоровья, испытывают объективные трудности при попытке взаимодействия с подобными ресурсами. Более того, отсутствие системной цифровой грамотности зачастую приводит к снижению уровня доверия к электронным формам участия и, как следствие, к отказу от них в пользу пассивного наблюдения.

Следует особо подчеркнуть, что цифровое неравенство – это не только проблема социального характера, но и фактор правового отчуждения. Лица, по тем или иным причинам исключённые из цифрового пространства, фактически утрачивают возможность реализовать закреплённое в Конституции Российской Федерации право на участие в управлении делами государства. Таким образом, формально обеспеченное равенство доступа подменяется фактическим неравенством, усиливающим социальную и правовую маргинализацию отдельных групп.

В этом контексте особую актуальность приобретает необходимость комплексного подхода к решению проблемы цифрового отчуждения. В частности, представляется целесообразным развитие многоформатных каналов участия – как онлайн, так и офлайн, а также внедрение обязательных адаптационных механизмов, ориентированных на уязвимые категории населения.

В свете обозначенной проблемы цифрового неравенства особого внимания заслуживает инициатива по разработке и принятию так называемого Цифрового кодекса Российской Федерации, обсуждение которого активно ведётся в экспертных кругах и на площадках законодательных органов.

На первый взгляд, данное начинание представляется шагом к комплексному правовому оформлению процессов цифровой трансформации и унификации норм, регулирующих информационное взаимодействие между государством, обществом и бизнесом.

Однако, как представляется, в существующей концептуальной логике эта инициатива оставляет без должного внимания одну из наиболее уязвимых точек – институционализацию механизмов цифрового включения социально разнородных категорий граждан.

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что проектируемый Цифровой кодекс, как следует из отдельных фрагментов обсуждаемой концепции, преимущественно ориентирован на обеспечение нормативной определённости в вопросах цифровой экономики, обработки данных, искусственного интеллекта и административной цифровизации.

Между тем, вопросы цифровых прав граждан, включая право на доступ к инфраструктуре, информационную безопасность личности, а также гарантии цифровой инклюзии, по существу, оказываются на периферии внимания. В этом контексте очевидно, что без закрепления в кодексе соответствующих правовых гарантий существует риск воспроизводства и институционального закрепления уже сложившегося цифрового неравенства.

Кроме того, следует отметить, что разработка подобного кодифицированного акта неизбежно сопряжена с необходимостью системного учёта общественного мнения. Однако анализ действующих форматов обсуждения подобного рода инициатив – будь то публикации на порталах или публичные парламентские слушания – демонстрирует их ограниченность и закрытость.

В условиях, когда значительная часть граждан не может эффективно воспользоваться цифровыми каналами обратной связи, принятие Цифрового кодекса без надлежащей процедуры широкого общественного обсуждения неизбежно усилит отчуждение между правовой системой и населением.

Таким образом, представляется, что успешная реализация идеи Цифрового кодекса возможна лишь при условии признания цифрового неравенства как правового явления и включения в текст кодекса положений, направленных на его преодоление. Это, в частности, предполагает нормативное закрепление права на цифровой доступ, обязанность государства по обеспечению цифровой грамотности, а также создание механизмов учёта интересов уязвимых групп в процессе принятия решений.

В противном случае существует риск того, что даже позитивно ориентированная инициатива будет воспринята как очередной пример «глухого диалога» между властью и обществом.

Говоря о международном опыте институционализации гражданского участия, целесообразно обратиться к практике Соединённых Штатов Америки, где уже на протяжении нескольких десятилетий последовательно формируется правовая и цифровая инфраструктура, направленная на обеспечение устойчивого диалога между обществом и государством.

Представляется, что ключевая особенность американской модели заключается в сочетании формальных процедур публичного участия с активно развивающимися электронными платформами, функционирующими в рамках принципов открытого правительства («open government»).

Одной из наиболее известных и действенных цифровых инициатив является платформа Regulations.gov, созданная в соответствии с требованиями Закона о федеральной регуляторной политике (Administrative Procedure Act) [6].

Данный ресурс позволяет гражданам, общественным организациям и иным заинтересованным субъектам подавать официальные комментарии по проектам нормативных актов, подготавливаемым федеральными агентствами.

В отличие от ряда аналогичных отечественных ресурсов, данная платформа обеспечивает не только техническую возможность подачи замечаний, но и гарантирует, что каждый комментарий подлежит обязательному учёту и официальному ответу в итоговых регуляторных документах.

Отдельного внимания заслуживает и практика реализации концепции «participatory budgeting», получившей развитие на уровне городских администраций [7].

Так, в ряде городов (например, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл) существуют онлайн-платформы, через которые жители могут выдвигать проекты, голосовать за распределение части бюджетных средств и контролировать их исполнение. Эти инструменты, как правило, интегрированы в работу местных органов власти и сопровождаются широкими офлайн-активностями, что существенно снижает барьеры цифрового неравенства.

Таким образом, американская модель демонстрирует, что устойчивое гражданское участие возможно лишь при условии сочетания технологической доступности, правовых гарантий и обязательств государственных структур по учёту общественного мнения.

Для России подобный опыт представляет особую ценность в контексте поиска решений, направленных на преодоление отчуждённости и формализации институтов общественного участия.

Наиболее перспективным направлением в этом контексте является создание единого национального портала для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

В отличие от существующих разрозненных платформ, такой ресурс должен интегрировать информацию обо всех инициативах – как федерального, так и регионального уровня - обеспечивая возможность прозрачного мониторинга каждого этапа обсуждения. Подобный портал, при должной технической реализации, позволит устранить текущую фрагментарность и повысить доступность информации для граждан.

Не менее важной мерой представляется разработка мобильных приложений и систем подписки на законопроекты, благодаря которым каждый пользователь мог бы оперативно получать уведомления о новых инициативах, соответствующих его интересам, и оставлять комментарии в упрощённой форме.

Кроме того, особое внимание следует уделить внедрению автоматизированных систем учёта голосов и комментариев, основанных на алгоритмах идентификации, обработки и статистического анализа данных. Важно подчеркнуть, что такие системы должны быть не только технически надёжными, но и институционально прозрачными: результаты голосований и анализ откликов обязаны публиковаться в открытом доступе с указанием того, как именно они повлияли на содержание проекта.

Вместе с тем обращение к опыту внедрения цифровых систем голосования в иных сферах публичной жизни позволяет выявить ряд рисков, сопряжённых с автоматизацией подобных процессов. В данном контексте особенно показателен пример использования дистанционного электронного голосования (далее – ДЭГ) в электоральной практике Российской Федерации.

Несмотря на декларируемые цели – повышение доступности голосования и расширение участия – реализация ДЭГ на практике вызвала значительную критику как со стороны наблюдателей, так и со стороны правозащитного сообщества.

Прежде всего, следует отметить, что одной из главных претензий к системе ДЭГ стало отсутствие достаточной институциональной прозрачности. Пользователи не имели возможности верифицировать правильность учёта их голосов, а алгоритмы обработки данных остались закрытыми для общественного контроля.

Это, в свою очередь, подорвало доверие к результатам голосования, даже при отсутствии прямых доказательств фальсификаций. Схожие риски могут проявиться и при внедрении автоматизированных систем учёта голосов и комментариев в процессе общественного обсуждения законопроектов, особенно в условиях, когда отсутствуют независимые процедуры аудита или механизмы апелляции.

Более того, опыт ДЭГ продемонстрировал, что техническая надёжность системы не компенсирует институциональный дефицит доверия, возникающий при непрозрачности архитектуры решений и непризнании результатов со стороны значительной части участников.

Подобное обстоятельство наглядно иллюстрирует, что любая цифровая система, внедряемая в сферу публичного управления, должна сопровождаться не только техническими гарантиями, но и устойчивыми нормативными механизмами обеспечения подотчётности, открытости и равного доступа к информации.

В этом смысле пример ДЭГ выступает важным предостережением: цифровизация, реализуемая без общественного доверия и механизмов верификации, способна не укрепить, а, напротив, разрушить остатки гражданского участия, превратив формально инклюзивные процедуры в имитационные.

Следовательно, при проектировании и внедрении автоматизированных платформ в сферу нормотворчества крайне важно учитывать институциональные уроки, извлечённые из аналогичных процессов в смежных сферах.

Однако, как представляется, цифровизация не может и не должна рассматриваться исключительно в рамках онлайн-взаимодействия.

В целях повышения доступности и качества взаимодействия целесообразно также развивать институт цифровых медиаторов и помощников, роль которых заключается в консультировании граждан, помощи в оформлении обращений, а также в сопровождении уязвимых групп населения в процессе обсуждения. Подобные подходы, ориентированные на максимальную инклюзивность, уже зарекомендовали себя в программах цифровой грамотности, реализуемых на базе общественных организаций и государственных учреждений культуры. С учётом сохранения цифрового неравенства и наличия значительной части населения, не охваченной современными ИКТ, необходимо предусмотреть офлайн-альтернативы участия, включая возможность подачи предложений через многофункциональные центры (далее – МФЦ), публичные библиотеки, а также при содействии некоммерческих организаций, обладающих устойчивыми связями с локальными сообществами.

Учитывая вышеизложенное, актуальной задачей видится формирование системного подхода к реформированию институтов законотворчества, предполагающего реализацию комплекса мер в следующих направлениях.

В первую очередь, необходимо нормативное закрепление права граждан на участие в нормотворчестве как элемента конституционного права на участие в управлении делами государства.

Законодатель должен определить минимальные стандарты открытости законотворческого процесса, включая обязанность публиковать результаты общественных обсуждений, учитывать поступившие предложения и мотивированно отвечать на них. Кроме того, требуется законодательно установить ответственность за формальный подход к реализации процедур участия.

Как уже указывалось ранее, перспективным направлением выступает создание единого цифрового портала для обсуждения законопроектов, с возможностью персонализированной подписки, интеграцией с МФЦ и независимым аудитом автоматизированных решений. Также необходимо обеспечить открытость алгоритмов обработки данных и создать механизмы общественного контроля за цифровыми платформами. Без формирования у граждан соответствующих знаний и навыков участие в цифровом законотворчестве рискует остаться уделом узкой группы пользователей. Следовательно, особое значение приобретает развитие программ правового просвещения и цифровой грамотности, в том числе через школу, университет, НКО и государственные учреждения. Важно также формировать культуру ответственности и вовлечённости, при которой участие в нормотворчестве воспринимается не как формальность, а как часть гражданской идентичности.

Таким образом, системная модернизация законотворческого процесса требует не только технических и организационных решений, но и пересмотра самого принципа взаимодействия государства с обществом. Цифровизация, воплощённая без отчуждения, а напротив, с учётом уязвимостей и потребностей всех категорий граждан, способна превратить правотворчество в подлинно общественный процесс.

При этом решающим фактором успешности реформ выступает политическая воля к открытости, правовая чёткость в закреплении процедур участия и институциональная готовность к диалогу. Без этого любые цифровые или правовые новации рискуют воспроизводить уже существующие формы ограничения правосубъектности - под новым, технологически усовершенствованным фасадом.

Список литературы:

- Колесникова Ю.П. Общественное мнение и интерполяция права // Вестник Казанского юридического института МВД России, 2017. №3(29). С. 16-21.

- Панков В.А. Стадии законодательного процесса и их содержание в современной России // Скиф, 2020. №12(52). С. 296-301.

- Сингаевская М.В. Структура и функции общественного мнения в политике // Вестник Казанского юридического института МВД России, 2022. №1. С. 360-372.

- Инициативы на голосовании // Российская общественная инициатива (сайт). (дата обращения: 01.07.2025).

- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. (дата обращения: 01.07.2025).

- Administrative Procedure Act // Legal Information Institute. (дата обращения: 01.07.2025).

- Participatory Budgeting Project. (дата обращения: 01.07.2025).

«Deaf Dialogue»: Problems of Public Participation in the Lawmaking Process of the Russian Federation

Vakhtin M.M.,

bachelor of 3 course of the Plekhanov Russian University of Economics (Plekhanov Russian Economic University), Moscow, e-mail: vm.maksimovich@yandex.ru

Research supervisor:

Vasilenko Gleb Nikolaevich,

Associate Professor of the Department of State-Law and Criminal Law Disciplines, Plekhanov Russian University of Economics, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Abstract. This article raises the most important problem of insufficient communication between the subjects of legislative activity and public opinion in the modern Russian Federation. Despite the declaratively open nature of legislative activity, in practice the interaction between society and subjects of lawmaking often takes the form of the so-called «deaf dialogue», in which citizens are excluded from the discussion of significant legal initiatives.

Keywords: public participation, lawmaking process, legitimacy, foreign experience, institutional barrier, inclusiveness.

References:

- Kolesnikova Y.P. Public opinion and interpolation of law // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017. №3(29).: 16-21.

- Pankov V.A. Stages of the legislative process and their content in modern Russia // Skif, 2020. №12(52).: 296-301.

- Singaevskaya M.V. Structure and functions of public opinion in politics // Bulletin of the Kazan Legal Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2022. №1.: 360-372.

- Initiatives on Voting // Russian Public Initiative (website). (date of the address: 01.07.2025).

- Federal portal of draft normative legal acts. (date of the address: 01.07.2025).

- Administrative Procedure Act // Legal Information Institute. (date of the address: 01.07.2025).

- Participatory Budgeting Project. (date of the address: 01.07.2025).