Аннотация. Анализируются доктринальные аспекты толкования «новорожденного ребенка» и составообразующего критерия «новорожденности». Определены основания признания начала жизни новорожденного, которые свидетельствуют о завершении последовательной смены стадий внутриутробного развития. Обосновываются причины, по которым посягательство на жизнь внутриутробного организма, определяемого плодом, в том числе приведший к его гибели необходимо считать убийством.

Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, новорожденный, уголовный кодекс, эмбрион, зародыш, плод.

Убийство матерью новорожденного ребенка, являясь привилегированным составом преступления, выделенный в отдельную норму Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), на всем протяжении закрепления в отечественном законодательстве, относится к дискуссионным вопросам не только в доктрине уголовного права, но и на практике правоприменения. Следует сделать оговорку о том, что убийство матерью новорожденного ребенка в уголовном законодательстве Российской Федерации является частным составляющим по отношению к термину «детоубийство» [24, с. 8], поскольку указанное общественно опасное деяние не выделяет специальных критериев применительно к элементам состава преступления, а именно к субъекту, субъективной стороне, а также возрастных требований к потерпевшему, исчисляемых днями, что обуславливает квалификацию по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ [32, с. 44]. Сложность понимания и в последующем правоприменения привилегированной нормы сводится к толкованию установленных законодателем обязательных элементов, образующих общественную опасность деяния, объективные и субъективные признаки которого отражены в диспозиции ст. 106 УК РФ.

Исследуя диспозицию привилегированного состава преступления, закрепленного в ст. 106 УК РФ, следует отметить, что в ней наличествует превалирующее число выделяемых в доктрине уголовного права факультативных признаков – потерпевший, специальный субъект, время и обстановка, тем самым законодатель возводит их в число обязательных элементов общественно опасного деяния совершенного матерью новорожденного ребенка.

Представляется необходимым проанализировать вопрос о нахождении понятий «новорожденного ребенка» и «новорожденного» в теории уголовного права ввиду того, что на законодательном уровне не находит свое отражение их правовое закрепление, а кроме того, отсутствует определение с какого момента плод (продукт зачатия) [26, с. 16] переходит в статус новорожденного ребенка, а следовательно, становится объектом уголовно-правовой охраны, как определенно-закрепленный потерпевший от виновного, общественно опасного посягательства.

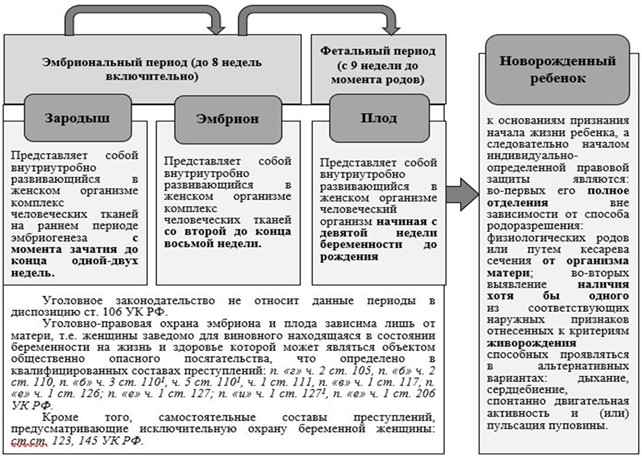

Стоит заметить, что УК РФ охраняет жизнь человека с момента его зачатия в независимости от этапа нахождения внутриутробного периода, лишь посредством повышения правовой защиты от преступного посягательства на жизнь и здоровье женщины находящейся в состоянии беременности. Указанное последовательное развитие младенца определено медицинскими критериями, так в соответствии с «Большой медицинской энциклопедией» под плодом понимается внутриутробно развивающийся человеческий организм, начиная с девятой недели беременности до рождения [5]. До указанного периода, рассматриваемый организм является эмбрионом, который в зависимости от стадии развития представляет собой на ранних этапах формирования комплекс человеческих тканей – зародыш, а затем самостоятельный организм, но напрямую зависимый от женского до конца восьмой недели [3].

Рис.1. Последовательно сменяемые периоды внутриутробного организма перед становлением новорожденным ребенком

Ученые-юристы советского уголовного права заключали, что объектом всякого убийства персонифицировано является жизнь человека, началом которой признается появление части тела младенца из утробы матери [14, с. 7], а следовательно, не подойдет под понятие убийства – «истребление плода» [25, с. 181], так как девятинедельный организм, находящийся в утробе матери, не является еще новорожденным ребенком. Современные теоретики права разделились во мнении, одни считают, что начало жизни представляет собой процесс внутриутробного развития организма с момента зачатия, так как в независимости от стадии протекания беременности и момента родоразрешения, зародыш, эмбрион и плод являются живыми [17, с. 77-82], [8, с. 93], [22, с. 2], [12, с. 42], другие придерживаются мнения, что моментом жизни определяется начало физиологических родов [33, с. 51], что необязательно связывается с отделением плода от утробы матери [32, с. 27], иные приходят к мнению, что рождением следует считать процесс непосредственного отделения плода от материнского организма [7, с. 5] или появления какой-либо части тела ребенка, когда усматривается объективная возможность физического воздействия на него [35, с. 45], следующие авторы заключают, что вне утробное начало жизни должно включать «самостоятельное функционирование всех органов и систем, а не начало или определённые этапы родовой деятельности» [19, с. 6].

В свою очередь, несмотря на продолжающуюся полемику в доктрине уголовного права на уровне федерального законодательства, разрешен вопрос о моменте рождения ребенка. Так в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), им признается отделение плода от организма матери посредством родов, а равно признание человеческого организма новорожденным и начало уголовно-правовой охраны.

Таким образом, действующее уголовное законодательство не относит к объектам уголовно-правовой охраны внутриутробное развитие младенца – зародыш, эмбрион и плод ввиду того, что на данных стадиях они напрямую зависят от жизни и здоровья организма матери, то есть беременной женщины.

Анализируя этимологию слова, новорожденный, лингвисты истолковывают его, как только что или недавно родившийся; недавно появившийся, возникший [29], последовательно раскрывая и уточняя значение через словосочетания «новорожденный ребенок», «новорожденный младенец», «новорожденный человек» или употребляя иные синонимы.

«Большая медицинская энциклопедия» определяет новорожденного исключительно как ребенка, с момента рождения, первого вдоха и перерезки пуповины до наступления четырехнедельного возраста [4]. В то же время доктрина уголовного права толкуя новорожденного ребенка апеллирует временными аспектами, определенными в тесно сопряжённых разделах медицины. Одни авторы истолковывают потерпевшего в исследуемом привилегированном составе преступления через призму педиатрии, то есть новорожденным признается ребенок с момента рождения и до наступления возраста четырех недель (одного месяца) [11, с. 328], [32, с. 45], другие рассматривают продолжительность новорожденности с точки зрения судебной медицины и исчисляют ее с момента рождения и до завершения одних суток [34, с. 56], следующие опираются на критерии новорожденного ребенка определенного Всемирной Организацией Здравоохранения (далее – ВОЗ) то есть с момента рождения на протяжении 28 дней, иные интерпретируют новорожденного в зависимости от медицинских критериев, например с момента констатации живорожденности до наступления месячного возраста [13, с. 29].

Исходя из положений, отраженных в медицинской антропологии в онтогенезе, выделяется два основных периода: пренатальный (внутриутробный) и постнатальный (внеутробный). О.В. Калимин исследуя указанные возрастные периоды в жизни человеческого организма заключает, что сразу же после рождения ребенка наступает период новорожденности, который протекает с момента его рождения до десяти дней, ввиду «вскармливания ребенка молозивом в течение 8-10 дней», после чего начинается иной период – грудной (продолжается до одного года) [16, с. 26-28]. Как подчеркивает В.Н. Крюков, даже в смежных специальностях таких как педиатрия и акушерство единых временных границ понятия новорожденности нет, так в акушерстве рассматриваемый срок определен продолжительностью в одну неделю, в педиатрии – один месяц [31, с. 351]. И.В. Буромский заключает, что в общемедицинском смысле под периодом новорожденности понимается начальный период существования ребенка, в течение которого происходит его адаптация к условиям вне утробной жизни [30, с. 490]. О.К. Зателепин и Д.М. Изотов определяют, что с точки зрения законодателя период новорожденности следует рассматривать на основе трех ключевых промежутках времени, в течение которых ребенок признается новорожденным: период родов, сразу же после родов и в период «отличающийся от вышеназванных тем, что наступает после них и продолжается более длительный срок» [18, с. 47].

Рис. 2. Исчисление сроков новорожденности

Таким образом, отнесение ребенка к новорожденному, а равно исчисление и окончание сроков такового периода не является единым, в зависимости от направления профессиональной и научной деятельности в доктрине уголовного права принято рассматривать «новорожденность» в двух аспектах: медицинском и юридическом. Представляется, что при видимом наличии значительного количества мнений в отношении ключевого критерия – продолжительности периода новорожденности, при квалификации преступного деяния, следует исходить из наиболее длительного срока, определенного в медицинских категориях, в течение которого младенец признается новорожденным и соответственно период новорожденности начинается с момента рождения до наступления месячного срока (28 или 30 дней в зависимости от календарного месяца).

Следует отметить, что медицинские критерии, на которых основываются большинство теоретиков уголовного права закреплены в Приказе Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N1687н (ред. от 13.10.2021) «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» и к ним относится: продолжительность беременности, исчисляемая неделями, масса и длина тела ребенка, кроме того, важнейшей уголовно-правовой составляющей является установленные в вышеуказанном подзаконном акте критерии – живорождение и мертворождение.

Автор настоящего исследования солидарен с мнением Л.М. Огородовой, О.С. Федоровой, Е.В. Деевой и рядом иных исследователей физиологии и патологических состояний новорожденных детей, которые приходят к выводу о том, что «под живорождением понимается полное выделение или извлечение плода из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, при наличии хотя бы одного из исчерпывающих признаков указывающих на жизнеспособного ребенка – самостоятельное дыхание, сердцебиение, спонтанно двигательная активность и пульсация пуповины» [15, с. 9]. Кроме того, не является важным для установления момента рождения перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента при наличии критериев живорождения, так как указанный факторы могут иметь длительный характер, отделение младенца уже представляет собой объективную возможность совершения умышленных, последовательных преступных деяний против жизни новорожденного.

Таким образом к основаниям признания начала жизни ребенка, а следовательно началом индивидуально-определенной правовой защиты являются: во-первых его полное отделение вне зависимости от способа родоразрешения: физиологических родов или путем кесарева сечения от организма матери, а также не смотря на наличие или отсутствие перерезанной пуповины и отделения плаценты; во-вторых выявление наличия хотя бы одного из соответствующих наружных признаков отнесенных к критериям живорождения способных проявляться в альтернативных вариантах: дыхание, сердцебиение, спонтанно двигательная активность и (или) пульсация пуповины. Указанные признаки свидетельствуют о завершении последовательной смены стадий внутриутробного развития и начале самостоятельной жизнедеятельности плода независимо от иных субъектов, первоочередно от организма матери, а следовательно приобретение им статуса новорожденного ребенка, на который распространяется уголовно-правовая защита жизни и здоровья от виновных, общественно опасных посягательств как родительницы, так и иных лиц.

Отсутствие всех признаков живорождения у плода во время родоразрешения или по окончанию, свидетельствует о его мертворождении. Установление причин гибели человеческого организма как от насильственного воздействия, так и естественных причин до родов, во время родов или после родов [1, с. 316-318], определение признаков новорожденности, внутриутробного возраста младенца, зрелости, и главное критериев живорожденности или мертворожденности по окончанию родовой деятельности возложено на судебно-медицинских экспертов.

Разрешая вопрос о том, является ли мертворожденный ребенок объектом противоправного посягательства, следует согласиться с рядом авторов, относящих нанесение всякого рода вреда по телу мертворожденного как покушение на негодный объект [23, с. 53-54]. Н.К. Семернева заключает, что негодное покушение определяется характером и степенью общественной опасности реализованных действий, то есть за совершение заведомо опасных деяний субъекта, уголовная ответственность должна наступать на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством [20, с. 267].

Автор настоящей исследовательской работы, обосновывает указанные выводы тем, что вне зависимости от того, осознает ли лицо о правовой несостоятельности мертворождённого, у субъекта преступления прослеживается наличие субъективного элемента состава преступления – умысел, характеризующийся осознанными, и последовательными противоправными действиями, полностью контролируемые лицом, выразившиеся в травмирующих воздействиях на мертворожденного ребенка и желанием тем самым причинить различную степень вреда телу. Кроме того, стоит отметить и мотив, то есть внутренние побуждения матери или иного лица к совершению общественно опасных действий в отношении конкретно обусловленного объекта, а также цель, то есть результат к достижению которого стремится лицо – смерть новорожденного, однако по независящим обстоятельствам являющимся негодным объектом.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о проявлении лицом действий, связанных с надругательством над телом мертворожденного в действующем уголовном законодательстве, образует совокупность признаков, формально подпадающих под состав преступления закрепленного в ст. 244 УК РФ. Однако данное положение относится к ряду пробелов, так как определенным в диспозиции предметом посягательства являются тела исключительно умерших людей, предполагая, что человеческий организм прошел стадию, определенную законодательно – отделился от организма матери и обладал одним из критериев живорождения вне зависимости от возраста наступления необратимых последствий. Имеется ввиду, если человеческий организм прошел последовательно сменяемые внутриутробные периоды, окончанием которых стало родоразрешение, и имел хотя бы один из критериев живорождения, а по истечении недлительного срока погиб от обстоятельств, выраженных либо умышленными деяниями всякого субъекта в форме действия или бездействия, или умер от независимых физиологических причин (естественных), а следом его тело подвергли грубому, оскорбительному издевательству, то образуется самостоятельный состав преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ.

Следует заметить, что совершение матерью или иными субъектами действий, направленных на надругательство над человеческим организмом прошедшем все стадии физиологического процесса, но не имеющим ни одного из критериев живорождения относится к дискуссионным вопросам доктрины уголовного права. Так, видовым объектом главы, в которой заключена ст. 244 УК РФ, выступают общественные отношения в сфере здоровья населения и общественной нравственности, соответственно физическое воздействие на тело мертворождённого ребенка не с целью сокрытия его останков, а например, для глумления над останками, независимо от форм проявления, выбранного способа, является по мнению автора настоящего исследования надругательством.

Таким образом, уголовное право признает в качестве непосредственного объекта, охраняемого законодательно и определенного в диспозиции ст. 106 УК РФ жизнь человеческого организма вне утробы матери. Автор настоящего исследования солидарен с учеными-юристами отстаивающими точку зрения о том, что началом жизни человека является полное отделение плода от утробы матери, поскольку до этого периода нет правового закрепленного объекта посягательства [2, с. 12], что подтверждается исходя из прямого толкования нормы.

Правовой статус зародыша, эмбриона, плода является очевидным пробелом в действующем уголовном законодательстве. Нельзя не согласиться с тем, что с одной стороны новая жизнь возникла и последовательно развивается, хоть и внутриутробно в организме женщины, а с другой стороны указанные этапы развития человеческого организма лишены уголовно-правовой защиты так как они напрямую зависят от жизни и здоровья их носителя. Представляется, что при преступном посягательстве лица имеющего умысел на причинение вреда зародышу, эмбриону или плоду, такое деяние следует квалифицировать в зависимости от способа совершения, исключительно из уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за причинение вреда здоровью женщине находящейся в состоянии беременности, а следовательно: ч. 1 ст. 111 или п. «в» ч. 1 ст. 117 УК РФ. В условиях, когда беременная женщина совершает самостоятельное физическое воздействие, например, в брюшную или около брюшную полость, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя или допуская наступление общественно опасных последствий в виде причинения всякого рода вреда внутриутробному организму и желая их наступления, остается «нейтральным для уголовного права, хотя и морально осуждаемым деянием» [21, с. 66].

Представленную позицию для преодоления пробела в области охраны и защиты жизни поддерживает А. Гайназаров, предлагая включить в уголовное законодательство статью, защищающую право на жизнь плода, начиная с 6-меясчного срока как самостоятельного субъекта права [9, с. 183]. Автор настоящего исследования находит обоснованным введение самостоятельной нормы, устанавливающей уголовную ответственность за убийство человеческого организма, находящегося на стадии развития именуемой «плодом» в действующее законодательство ввиду того, что в таком случае вопрос о правовом регулировании «синтетических эмбрионов» и плодов, развивающихся в искусственно созданных условиях, был бы последовательно разрешен, определив и специальных субъектов такого посягательства.

В то же время автор приходит к выводу, что необходимо расширить диспозицию ст. 106 УК РФ указав не только новорожденного ребенка в качестве потенциального потерпевшего от виновных, общественно опасных действий матери в отношении жизнедеятельности человеческого организма находящегося непосредственно внутриутробно, направленных на нарушение правильного функционирования и последующей гибели плода. В свою очередь, приходится оговориться о том, с какого возраста предлагается введение уголовной ответственности за посягательство на жизнь плода, так как находится мнение, что преступление, совершенное против не родившегося ребенка следует признавать абортом [9, с. 180]. Однако следует заметить, что в ст. 56 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве», закрепив правовую возможность проведения медицинских вмешательств по искусственному прерыванию беременности при сроках: 1) до 12 недель – по желанию женщины; 2) до 22 недель – по социальным показаниям; 3) при наличии медицинских показателей – независимо от срока беременности. В контексте ст. 123 УК РФ женщина, самостоятельно совершившая действия направленные на прерывание беременности, уголовной ответственности не подлежит так как указанная статья имеет законодательно определенный специальный субъект.

Таким образом, автор настоящего исследования считает, что посягательство на жизнь внутриутробного организма, определяемого плодом, в том числе приведший к его гибели необходимо считать убийством, при достижении последнего возраста 22 недель и свыше, так как женщина осознанно не встала на учет по беременности и родам в медицинскую организацию, мер к благоприятному течению и исходу беременности не приняла, информацией о сроках беременности и развитии плода не обладает, а следовательно отказалась от представленной законодательной возможности прерывания нежелательной беременности.

Автор солидарен с мнением А.Н. Попова, заключавшего, что человеческий организм готов к вне утробной жизнедеятельности начиная с 22 недели развития [27, с. 41-42], кроме того, данное положение согласуется с действующим нормативно-правовым актом Минзравсоцразвития. Посягательство на здоровье, а тем более жизнь человеческого организма во время родов даже при наличии факта появления какой-либо части его тела невозможно, так как продолжается процесс родовой деятельности то есть переход от стадии плода (с точки зрения медицинского и юридического аспекта напрямую зависимого от матери) к новорожденному (продолжаемого зависеть от матери (например, кормление, уход и др.), но с правовой стороны являющимся самостоятельным субъектом правоотношений). Кроме того, автор данного исследования убежден, что до момента завершения вышеуказанного процесса, а равно полного отделения плода, не представляется возможным определить обладает ли последний критериями живорождения или мертворождения. Так, суд первой инстанции, осуждая Б.М. по ст. 106 УК РФ фактически основывался лишь на заключение судебно-медицинского эксперта N, зафиксировавшего повреждения на шее новорожденного; при этом суд не принял мер к проверке доводов стороны защиты; не учел обстоятельства, свидетельствующие, что семья ФИО17 готовилась к рождению ребенка, приобретала необходимые для него вещи, а после родов осужденная с супругом сразу же поехали в родильный дом, а не предприняли мер к сокрытию трупа новорожденного. В кассационной жалобе адвокат обращал внимание, что при проведении судебно-медицинской экспертизы N, узкие специалисты в области акушерства и гинекологии участие не принимали; не выяснялся вопрос о патологии новорожденного, наличии гипоксии плода, возможного получения им телесных повреждений во время прохождения через родовые пути. Приговор отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение [28]. Следует допускать, что жизнеспособный младенец при наличии, например, недоразвития, структурной незрелости, родовой травмы или иных естественных причин, способен погибнуть по завершению родов, как и то, что нежизнеспособный ребенок вполне может родиться с признаками живорождения и «прожить кратковременный промежуток времени» [31, с. 355-356]. Тем самым, новорожденность можно отожествить с жизнеспособностью, а именно способностью плода начать и самостоятельно продолжить жизнь вне организма матери в обычных условиях, а следовательно, начало течения периода новорожденности. Указанное положение находит как поддержку [10] в работах теоретиков права, так и подвержена критике [6, с. 175].

Таким образом, действующее уголовное законодательство не относит к объектам уголовно-правовой охраны внутриутробное развитие младенца – зародыш, эмбрион и плод ввиду того, что на данных стадиях они напрямую зависят от жизни и здоровья организма матери, то есть беременной женщины. Признается в качестве непосредственного объекта, охраняемого законодательно и определенного в диспозиции ст. 106 УК РФ жизнь человеческого организма вне утробы матери. Автор настоящего исследования солидарен с учеными-юристами отстаивающие точку зрения о том, что началом жизни человека является полное отделение плода от утробы матери, поскольку до этого периода нет правового закрепленного объекта посягательства, что подтверждается исходя из прямого толкования нормы. В свою очередь, автор настоящего исследования придерживаясь положений, определенных в Приказе Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N1687н (ред. от 13.10.2021) «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», определяет новорожденного ребенка как человеческий организм вне зависимости от способа родоразрешения, срока беременности, физиологических характеристик, отделившийся от организма матери, обладающий критериями живорождения и способный поддерживать самостоятельную жизнедеятельность с момента рождения до истечения периода новорожденности то есть до наступления месячного срока (28 или 30 дней в зависимости от календарного месяца). При этом уголовное законодательство предусматривает ответственность за покушение на негодный объект, в том числе обусловленный критерием мертворождения, вне зависимости от того, является ли субъект посягательства общим или специальным.

Список литературы:

- Атлас по судебной медицине / под ред. Ю. И. Пиголкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 376 c.

- Бавсун М., Попов П. Проблемы квалификации убийства во время родов // Уголовное право, 2009. №3. С. 12-16.

- Большая медицинская энциклопедия (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Большая медицинская энциклопедия (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Большая медицинская энциклопедия (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: 1999. 356 c.

- Василенко М.М. Квалификация преступлений (Особенная часть): учебно-методическое пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. 163 c.

- Вертепова Т.А. К вопросу об уголовно-правовой охране человеческого эмбриона // Общество и право, 2014. №4(50). С. 91-93.

- Гайназаров А. Проблемы определения начала жизни человека: (уголовноправовые аспекты) // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки, 2012. №3(31). C. 178-186.

- Гриневский К.Р. Тела умерших как предмет преступления, предусмотренный ст. 244 УК РФ // Пробелы в российском законодательстве, 2013. №3. С. 114-117.

- Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.К. Дуюнова. 6-е изд. М.: РИОР : ИНФРА-М, 2023. 780 c.

- Еремеева О.И., Сайфуллина Н.А. К вопросу о понятии и правовом положении эмбриона человека // Инновационная наука, 2016. №3-2(15). С. 40-44.

- Ефремова И.А. Уголовное право (Особенная часть): курс лекций / под ред. и с предисл. Б.Т. Разгильдиева. Саратовская государственная юридическая академия. Саратов: Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2023. 465 c.

- Жижиленко А.А. Преступления против личности. М.; Л.: 1927. 140 c.

- Избранные вопросы педиатрии. Ребенок грудного и раннего возраста: учебное пособие / Л.М. Огородова, О.С. Федорова, Е.В. Деева, Е.М. Камалтынова, И.А. Деев, А.Л. Киселева, М.М. Федотова. Томск: Издательство СибГМУ, 2019. 142 c.

- Калмин О.В., Галкина Т.Н. Медицинская антропология : учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2023. 411 c.

- Козаченко И.Я. Уголовно-правовая охрана плода человека: de jure и de facto // Известия АлтГУ, 2018. №3(101). C. 77-82.

- Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII-VIII / ответственный редактор В.М. Лебедев. М.: Издательство Юрайт, 2025. 371 c.

- Коротаева М.А. К вопросу установления начала жизни при квалификации детоубийства // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2018. №3. С. 1-6.

- Ковалев М.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Ковалев М.И., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А.; Отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-е изд. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 592 c.

- Кузнецов В.И. Сложные вопросы квалификации детоубийства // Сибирский юридический вестник, 2013. №1. С. 65-73.

- Куфлева В.Н. Уголовно-правовая охрана плода человека: Международный и национальный аспекты // Теория и практика общественного развития, 2019. №5(135). С. 1-4.

- Мачинский П.А., Тишков С.В. Судебно-медицинское исследование трупов плодов и новорожденных в учебном процессе Сообщение 4. Понятия «живорожденность» и «мертворожденность» // ПЭМ. 2015. №1. С.57-58. №2. С. 52-55.

- Мурзина Л.И. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Автореф. дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Мурзина Лариса Ивановна. Саратов: 2009. 21 c.

- Пионтковский А.А. Советское уголовное право: Часть особенная: [Учебник для юрид. вузов] / Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. М.: Госюриздат, 1951. 432 c.

- Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка // Законность, 1997. №5. С. 16-17.

- Попов А.Н. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство матерью новорожденного ребенка»: учебное пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021. 137 c.

- Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 17.08.2023 по делу N 77-2920/2023 (УИД 91RS0019-01-2022-003966-50) // СПС «КонсультантПлюс».

- Словари и энциклопедии / Gufo.me (сайт). (дата обращения: 01.03.2025).

- Судебная медицина: учебник / под ред. И.В. Буромского. М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. 688 c.

- Судебная медицина: учебник / под общ. ред. В.Н. Крюкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. 432 c.

- Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 c.

- Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Дворянскова. М.: ИНФРА-М, 2025. 583 c.

- Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 976 c.

- Уголовное право. Особенная часть. Семестр I: учебник для вузов / ответственные редакторы И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 556 c.

The concept of a newborn child in criminal law

Kamelskaya E.K.,

student of 4 course of the Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev, Moscow

Research supervisor:

Talaev Ilya Vladimirovich,

Associate Professor, deputy Head of the Department of Criminal Law Russian State University of Justice named after V.M. Lebedev, Candidate of Juridical Sciences

Abstract. The doctrinal aspects of the interpretation of the «newborn child» and the composition-forming criterion of «newborn» are analyzed. The grounds for recognizing the beginning of a newborn's life are determined, which indicate the completion of a sequential change in the stages of intrauterine development. The reasons are substantiated why an encroachment on the life of an intrauterine organism determined by the fetus, including the one that led to its death, should be considered murder.

Keywords: murder, newborn baby, newborn, criminal code, embryo, embryo, fetus.

References:

- Atlas of forensic medicine / edited by Yu. I. Pigolkin. Moscow : GEOTAR-Media, 2020. 376 p.

- Bavsun M., Popov P. Problems of qualification of murder during childbirth // Criminal law, 2009. №3.: 12-16.

- Big Medical Encyclopedia (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Big Medical Encyclopedia (website). (date of request: 01.03.2025).

- Big Medical Encyclopedia (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Borodin S.V. Crimes against life. Moscow: 356 p.

- Vasilenko M.M. Qualification of crimes (Special part): an educational and methodical manual. Samara: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2017. 163 p.

- Vertepova T.A. On the issue of criminal law protection of the human embryo // Society and Law, 2014. №4(50).: 91-93.

- Gainazarov A. Problems of determining the beginning of human life: (criminal law aspects) // Scientific notes of Khujand State University. academician B. Gafurov. Humanities, №3(31).: 178-186.

- Grinevsky K.R. The bodies of the deceased as the subject of a crime under art. 244 of the Criminal Code of the Russian Federation // Gaps in Russian legislation, 2013. №3.: 114-117.

- Dunov V.K. Criminal law of Russia. General and Special parts: textbook / edited by Dr. Yurid. V.K. Duyunova, 6th ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2023. 780 p.

- Eremeeva O.I., Saifullina N.A. On the question of the concept and legal status of the human embryo // Innovative Science, 2016. №3-2(15).: 40-44.

- Efremova I.A. Criminal law (Special part): a course of lectures / ed. and with a preface by B.T. Razgildiev; Saratov State Law Academy. Saratov: Publishing house of the Sarat. state Law. akad., 2023. 465 p.

- Zhizhilenko A.A. Crimes against the person. Moscow; Leningrad: 140 p.

- Selected issues of pediatrics. Infants and young children: a textbook / L.M. Ogorodova, O.S. Fedorova, E.V. Deeva, E.M. Kamaltynova, I.A. Deev, A.L. Kiseleva, M.M. Fedotova. Tomsk: SibSMU Publishing House, 2019. 142 p.

- Kalmin O.V., Galkina T.N. Medical Anthropology: a textbook. Moscow: INFRA-M, 2023. 411 p.

- Kozachenko I.Ya. Criminal and legal protection of the human fetus: de jure and de facto // Izvestiya AltGU, 2018. №3(101).: 77-82.

- Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation in 4 volumes. Vol. 2. The special part. Sections VII-VIII / executive editor V.M. Lebedev. Moscow: Yurait Publishing House. 371 p.

- Korotaeva M.A. On the issue of establishing the beginning of life with the qualification of infanticide // Humanities, socio-economic and social sciences, 2018. №3.: 1-6.

- Kovalev M.I. Criminal law. General part: Tutorial / Kovalev M.I., Kondrashova T.V., Neznamova Z.A.; Edited by I.Ya. Kozachenko. 5th ed. Moscow: Jur.Norma, SIC INFRA-M, 2013. 592 p.

- Kuznetsov V.I. Complex issues of qualification of infanticide // Siberian Law Bulletin, 2013. №1.: 65-73.

- Kufleva V.N. Criminal legal protection of the human fetus: International and national aspects // Theory and practice of social development, 2019. №5(135).: 1-4.

- Machinsky P.A., Tishkov S.V. Forensic medical examination of fetal and newborn corpses in the educational process Message 4. Concepts of «live birth» and «stillbirth» // PEM, №1-2(57-58).: 52-55.

- Murzina L.I. The murder of a newborn child by a mother: criminal law and criminological problems. Abstract of the dissertation of the Candidate of Law: 12.00.08 / Murzina Larisa Ivanovna. Saratov: 21 p.

- Piontkovsky A.A. Soviet criminal law: A special part: [Textbook for jurists. universities] / The All-Union. in-t jurid. Sciences of the Ministry of Justice of the USSR. Moscow: Gosyurizdat, 1951. 432 p.

- Pogodin O., Taybakov A. Murder of a newborn child by a mother // Legality. 1997. №5.: 16-17.

- Popov A.N. Criminal and legal characteristics of the crime provided for in Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation «Murder of a newborn child by a mother»: a textbook. St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2021. 137 p.

- Resolution of the Fourth Court of Cassation of General Jurisdiction dated 17.08.2023 in case №77-2920/2023 (UID 91RS0019-01-2022-003966-50) // SPS «ConsultantPlus».

- Dictionaries and encyclopedias / Gufo.me (website). (date of the address: 01.03.2025).

- Forensic medicine: textbook / edited by I.V. Buromsky. Moscow: Norma: INFRA-M, 2024. 688 p.

- Forensic medicine: textbook / under the general editorship of V.N. Kryukov. 2nd ed., reprint. and add. Moscow: Norma: INFRA-M, 2022. 432 p.

- Criminal Law of Russia. Special part: Textbook / Edited by F.R. Sundurov, M.V. Talan. Moscow: Statute, 2012. 943 p.

- Criminal law. The special part: textbook / edited by Dr. Yurid. Sciences, Professor I.V. Dvoryanskova. Moscow: INFRA-M, 2025. 583 p.

- Criminal Law of Russia. Special part: Textbook / Academy of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation; Edited by I.E. Zvecharovsky. Moscow: Norma: INFRA-M, 2010. 976 p.

- Criminal law. The special part. Semester I: textbook for universities / responsible editors I.A. Podroikina, E.V. Seregina, S.I. Ulezko. 6th ed., revised and add. Moscow: Yurait Publishing House, 2025. 556 p.