Аннотация. Данная статья посвящена структуре семантического анализа, созданного для разбора японских имен собственных. В статье представлена структура анализа, которая поможет разобрать японские антропонимы по составу, произведен пример разбора, а также представлены закономерности, обнаруженные в ходе анализа.

Ключевые слова: японский язык, семантика, японские антропонимы, художественная литература.

Антропонимы, или имена собственные, играют важную роль в любом языке. Они несут в себе социальную, культурную и историческую значимость и отображают особенности языковой картины мира, так как идеи, появившиеся и закрепившиеся в обществе, присутствуют в умах, говорящих как «некие отпечатки общепринятых представлений, которые в свернутом виде присутствуют в семантике языковых единиц», в том числе и в именах собственных [8]. Нельзя не отметить и их роль в межкультурной коммуникации. Они помогают не только лучше понять семантику конкретного имени, его культурологическую основу, но и в целом познакомиться с литературой, историей, менталитетом страны и народа, к которому принадлежит это название. Они также несут в себе ценностно-мировоззренческую окраску и являются прямым средством формирования социального и культурного пространства [10].

В литературе любой культуры есть имена, увидев которые сразу же станет понятно, что за персонаж перед вами. Однако в японском языке и литературе довольно трудно понять истинное значение имени. Даже подготовленному человеку бывает довольно трудно разобрать смысл антропонима. Это происходит из-за характерной для японского языка омонимии: присутствуют разные способы записи слов, как слоговыми азбуками или иероглифами, так и их комбинациями. Вследствие чего и возникают разночтения в именах собственных. Для японских художественных произведений отсутствует структура анализа имен собственных, которая позволяла бы «расшифровать» смысл антропонима.

В своей статье О.С. Столярчук пишет, что в широком смысле слова, антропоним – это любое имя собственное, будь то личное имя, кличка животных или никнейм. Семантически многие имена собственные представляют собой видоизмененные обиходные слова, которые до сих пор остаются в языке [5, с. 137]. В рамках данной статьи будет использоваться это определение.

Имена собственные, как и прочие лексические части языка, занимают важное место в межкультурном обмене. Антропонимы, имеющие ярко выраженный языковой и культурный характер, оказывают огромное влияние на изучение и познание не только языка любого народа как такового, но и его литературы, истории, культуры [7].

Считается, что антропонимы имеют в своем составе огромную культурную часть, ведь когда мы называем предмет, человека, событие и т.п., мы не только сообщаем о нем конкретную информацию, которая передается в процессе общения, но и локализируем культурную подоплеку, часто национально-уникальное, актуальное только для нашей культуры [7]. Имеются в виду не обычные имена: Петя, Саша, а те языковые единицы, которые приобрели определенное значение, в котором отражается еще и культурный компонент: Жуков, Кембридж, Кеннеди и др. Вот такие антропонимы и представляют интерес для изучения, так как они представляют собой огромный культурный пласт информации, сочетающийся с лингвистическими особенностями языка, без этого пласта невозможно осуществить межкультурное взаимодействие, нельзя передать весь спектр идей и значений, которое содержит в себе ономастическая лексика [7].

Для того, чтобы выявить особенности, отличающие японские антропонимы, в первую очередь необходимо обратиться к историческому пути, который привел японцев к созданию антропонимической формулы, существующей в наши дни. В истории формирования японской формулы имени можно обнаружить 4 этапа развития:

- Первый этап происходил вместе с возникновением классовых систем (III-VIII вв.), в этот же период в Японии появляется феодальный строй, вместе с этим возникает такое понятие как «родовое имя» появился термин氏 (удзи).

- Второй этап формирования антропоморфной формулы (VII-XIII вв.) начинается с реформирования всех областей жизни и к родовому имени начинают добавлять и титул.

- Третий этап характеризуется появлением новой составляющей антропоморфной формулы-фамилии, 称号 (сё:го) и 名字 (мё:дзи).

- Последний этап формирования личного имени произошел вместе с переходом Японии к периоду Мэйдзи. В этот исторический период, вместе с упразднением системы сословий, всех жителей Японии предписали иметь аналог фамилии – 苗字 (мё:дзи) [3, с. 63-65].

Говоря о характерных особенностях японских антропонимов, которые выделяют их на фоне остальных существующих, а также препятствуют выделению их в тексте и пониманию их значения даже подготовленным человеком, в первую очередь стоит отметить:

- Различные номенклатурные слова, маркеры вежливости, сопутствующие антропонимам в письменных текстах, сильно затрудняют выделение антропонимов [6, с. 24-27].

- Сложность в транскрибировании имен на слух ввиду различных вариаций их написания и неоднозначностей в фонетическом плане [6, с. 22-24].

- Использование большого количества иероглифов при составлении антропонимов, не входящих в список употребляемых, а также возможность написания имени несколькими способами: слоговыми азбуками или иероглифами [5, с. 137].

- Невозможность определить пол человека по звучанию и написанию имени. Наличие различных обращений, использующихся вместе с именем, также усложняет правильно определение границ имени собственного [2], [6].

Перейдем к анализу того, как имена собственные ведут себя в литературе. Сейчас в научном мире существует огромное количество всевозможных классификаций антропонимов в художественном тексте. Обобщая их все, можно выделить следующие характерные классы имен собственных:

- Обычные имена, не несущие какого-либо дополнительного смысла (Иван, Джон, Харольд) [9, с. 55].

- Имена реальных исторических личностей, которые могут быть использованы как напрямую, так и для создания какого-либо настроения, отсылки и прочее [9, с. 55].

- Имена, созданные специально для выполнения жанровых задач произведения, будь то комедия или приключенческий роман [9, с. 55].

- Так называемые «говорящие» имена, самый сложный для определение пласт антропонимов в художественных произведениях. Чаще всего такие имена являются полностью выдумкой автора, а поэтому несут в себе дополнительное семантическое значение.

В данной работе будет сделан акцент на последних двух классах, как представляющих наибольший интерес с точки зрения семантического значения, которое в них вкладывает автор при создании.

В японском языке существуют большое количество «семантических» полей имен, характерных для японского языка. В целом, можно сделать вывод о том, что «поля имени» были характерны как для мужских, так и для женских имен, использовались лишь разные окончания, а основы оставались одними и теми же. Заметна и корреляция, показывающая различия в культуре в тот или иной период времени. Так для имен первого тысячелетия характерна «природная» основа, с приходом буддизма в Японии начинают появляться буддийские основы, в средневековье приходится расцвет «клановых» имен и т.д. [11].

Функционирование имен собственных в тексте имеет свою специфику, так как имена и названия являются неотъемлемым элементом формы художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих художественный образ [1, с. 316].

В художественных произведениях наравне с вымышленными именами присутствуют имена собственные, которые существуют в реальности, имена собственные, как являющиеся обыденными в культуре, так и те, что являются отсылками на литературных персонажей, исторических или культурных деятелей. Автору это нужно для создания реалистичности в своем произведении. Пространство в произведении, занимаемое антропонимами многомерно. В его основу входят имена или модели имен, взятые из реальной жизни, но есть там так же и выдуманные автором антропонимы, которые и создают эту многогранность [1, с. 316].

Инструменты, которыми пользуются авторы для того, чтобы составить подходящее имя могут строиться на основе следующих характеристик:

- созвучие имени с чем-то знакомым читателю;

- игра слов, юмор, каламбур;

- создание антропонимов из обычных слов, использующихся в повседневной жизни;

- трансформация существующих имен [9, с. 55].

Если говорить о различие вымышленных и реальных имен в контексте японского языка, то в первую очередь стоит отметить, что из-за особенностей написания и звучания личных имен, в японской литературе существует гораздо больше инструментов для создания имен. Среди них можно выделить иероглифический состав антропонимов, благодаря которому каждый иероглиф имеет свое семантическое значение, и переставляя их даже в рамках одного антропонима можно получить разные по созвучию, но одинаковые по смыслу имена [13]. Вместе с этим существуют и специальные иероглифы, использующиеся как в личных мужских/женских именах, так и универсальные морфемы, с помощью которых можно создать женские и мужские антропонимы [4, с. 40-50]. Так же фонетический состав японского языка позволяет использовать в качестве имен обиходные слова, которые по звучанию ничем не будут отличаться от обычных антропонимов, в отличие от европейских языков.

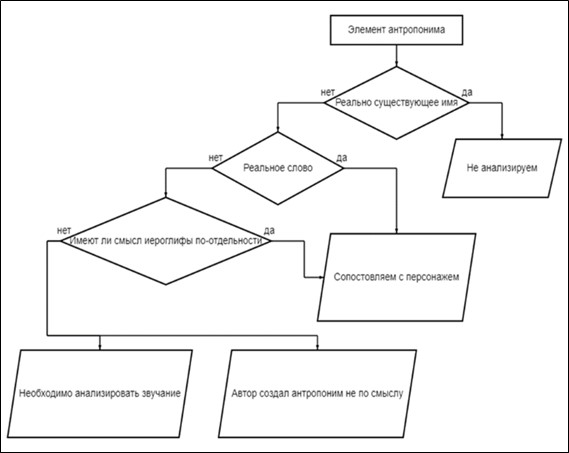

Для того, чтобы проверить, существует ли в реальной жизни такой антропоним или нет (здесь и далее под антропонимом будет пониматься именно каждый из элементов, входящий в его состав) необходимо сопоставить его со списком использующихся в Японии имен и фамилий. В этой работе будет использоваться онлайн-словарь 名字事典 / мё:дзи дзитэн, который содержит в своей базе данных список реальных японских антропонимов.

Следующий пункт семантического анализа осуществляется после сортировки частей антропонимов на существующие в реальной жизни и придуманные автором произведения. Эти элементы антропонимов проверяются на наличие в своем составе реально существующих слов, которые каким-либо образом могут характеризовать персонажа.

Если же в составе элемента антропонима не удается обнаружить реально существующего слова, то необходимо перейти к третьему пункту, который подразумевает поиероглифический разбор, т.е. элемент разбивается на отдельные иероглифы и семантическое значение иероглифов анализируется по одному, после этого полученный результат сопоставляется с самим персонажем. Это происходит из-за того, что авторы часто создают имена, которые наполовину состоят из морфем, использующихся в реальных именах, а наполовину из выдуманных.

Если ни один из предыдущих пунктов не дал результатов, это может свидетельствовать о двух возможных сценариях развития событий. Первый – автор просто создал интересное по звучанию, но бессмысленное с точки зрения состава иероглифов имя персонажа. Такой вариант тоже нельзя не учитывать. Второй – важны не иероглифы, составляющие антропоним, а его звучание.

Таким образом, представленную выше структуру семантического анализа после определения границ антропонима можно представить в виде такого алгоритма, представленного ниже (см. рисунок 1).

Рис. 1. Структура семантического анализа

Теперь хотелось бы привести здесь пример проанализированный по этой схеме антропоним.

Гию: Томиока (冨岡義勇 (とみおかぎゆう)) – персонаж манга «Истребители демонов» 冨岡– реально существующая фамилия [14]. 義勇 – реально существующее слово, обозначающее героизм, верность и мужество. Описывает характер персонажа, его верность и преданность делу и своим друзьям [13].

После проведение семантического анализа можно сказать, что более 90% антропонимов удалось проанализировать полностью. Также стоит отметить, что в процессе анализа была выявлена закономерность, по которой авторы конкретных художественных произведений придерживаются одного и того же алгоритма при создании вымышленных имен собственных, таким образом, проанализировав несколько антропонимов из одного и того же произведения, можно выявить закономерность, которой придерживается автор, тогда процесс анализа оставшихся единиц будет намного проще.

В данной статье была рассмотрена структура семантического анализа имен собственных в художественных произведениях на японском языке. Проведенное исследование показало, что имена собственные в японской литературе обладают сложной многослойной семантикой, которая включает в себя фонетический, графический, историко-культурный и ассоциативный уровни.

Имена собственные в японских художественных произведениях не только выполняют идентифицирующую функцию, но и несут в себе глубинные семантические оттенки, раскрывающие характер персонажей и сюжетные линии.

Графический облик имен (кандзи) играет важную роль в передаче смысловых и эмоциональных ассоциаций, что отличает японский ономастикон от европейских систем именования.

Семантический анализ имен собственных позволяет выявить скрытые мотивы авторов, а также более глубоко понять культурный и исторический контекст произведений.

Таким образом, изучение структуры имен собственных в японской литературе является важным направлением в лингвистических и литературоведческих исследованиях. Дальнейший анализ может способствовать более детальному пониманию взаимодействия языка, культуры и авторского замысла в японской художественной традиции.

Список литературы:

- Кухарш Г.М. Семантический анализ текста / Г.М. Кухарш, А.В. Баринов, П.М. Урвачев // Интеграция наук – 2022: Материалы III Международной научно-практической конференции, Краснодар, 21 декабря 2022 года. Краснодар: ФГБУ «Российское энергетическое агентство», 2022. С. 342-351.

- Мулекова Л.Р. Антропонимы в качестве обращений в японском языке // Бюллетень науки и практики, 2021. №6. (дата обращения: 07.03.2025).

- Рабцевич И.А. Становление японской антропонимической формулы // Филология: научные исследования, 2021. №6. С. 62-69.

- Саганов Ф.Б. Антропонимы в оригинале и переводе на материале художественных произведений японских авторов. Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», 2016. 55 с.

- Столярчук О.С. Специфика японских антропонимов // Межкультурный диалог в пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы III Международной студенческой научно-практической конференции, Хабаровск. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2020. С. 136-140.

- Фролова Е.Л. Японский язык. Имена собственные: учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: ООО «Издательский дом ВКН», 2021. 204 с.

- Халупо О.И. Имена собственные как отражение лингвокультурной картины мира // Гуманитарные и социальные науки, 2014. №3. С. 191-198.

- Чупрына О.Г., Кригер Е.И. Языковая репрезентация социополитической реальности в дискурсе американских СМИ // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2021. №1(41). С. 42-52. (дата обращения: 01.04.2025).

- Эминов Н.П. Семантика имен собственных вымышленных существ и проблемы перевода // Новый филологический вестник, 2022. №4 (63). С. 67-78.

- Язык, культура, социум: essentia et existentia / Л.Г. Викулова, Г.А. Ермоленко, А.В. Жукоцкая [и др.]. М.: ООО «Книгодел», 2023. 152 с.

- Collazo A.M. The Japanese Naming System – Morphology and Semantics of Individual Names. Tokyo: Social studies, 2016. (дата обращения: 07.03.2025).

- Jisho: электронный онлайн словарь (сайт). (дата обращения: 10.03.2025).

- Kuno S. The structure of the Japanese Language // The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1973. 410 p.

- Myoji.jitenon: электронный онлайн словарь японских имен собственных (сайт). (дата обращения: 01.04.2025).

The structure of semantic analysis of proper names in Japanese language works of fiction

Smirnov M.S.,

undergraduate of 1 course of the Higher School of Economic, Moscow

Research supervisor:

Trushina Maria Igorevna,

Teacher Assistant Department of the Japanese Language of the Institute of Foreign Languages of the Moscow City University

Abstract. The paper focuses on the semantic analysis created to parse Japanese proper names. The article presents the structure of the analysis, which will help to parse Japanese anthroponyms by composition, shows an example of anthroponyms’ examination, and describes the patterns found during the analysis.

Keywords: the Japanese language, semantics, Japanese anthroponyms, fiction.

References:

- Kukharsh G.M. Semantic text analysis / G.M. Kukharsh, A.V. Barinov, P.M. Urvachev // Integration of Sciences – 2022: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Krasnodar, December 21, 2022. Krasnodar: Federal State Budgetary Institution «Russian Energy Agency», 2022.: 342-351.

- Mulekova L.R. Anthroponyms as addresses in Japanese // Bulletin of Science and Practice, 2021. №6. (date of the address: 07.03.2025).

- Rabtsevich I.A. The formation of the Japanese anthroponymic formula // Philology: scientific research, 2021. №6.: 62-69.

- Saganov F.B. Anthroponyms in the original and translation based on the literary works of Japanese authors // Irkutsk: IGLU, 2016. 55 p.

- Stolyarchuk O.S. The specifics of Japanese anthroponyms / Intercultural dialogue in the countries of the Asia-Pacific region: proceedings of the III International Student Scientific and Practical Conference, Khabarovsk. Khabarovsk: Pacific State University, 2020.: 136-140.

- Frolova E.L. Japanese language. Proper names: a textbook // Second edition, revised. Moscow: LLC «Publishing House VN», 204 p.

- Chalupo O.I. Proper names as a reflection of the linguistic and cultural picture of the world // Humanities and social Sciences, 2014. №3.: 191-198.

- Chupryna O.G., Krieger E.I. Linguistic representation of sociopolitical reality in the discourse of American mass media // Vestnik MGPU. Series: Philology. Language Theory. Language Education, 2021. №1(41).: 42-52. (date of the address: 01.04.2025).

- Eminov N.P. Semantics of proper names of fictional beings and problems of translation // New Philological Bulletin, 2022. №4 (63).: 67-78.

- Language, culture, society: essentia et existentia / L.G. Vikulova, G.A. Ermolenko, A.V. Zhukotskaya [et al.]. Moscow: LLC «Knigodel», 2023. 152 с.

- Collazo A.M. The Japanese Naming System – Morphology and Semantics of Individual Names. Tokyo: Social studies, 2016. (date of the address: 07.03.2025).

- Jisho: online electronic dictionary (website). (date of the address: 10.03.2025).

- Kuno S. The structure of the Japanese Language // The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1973. 410 p.

- Myoji.jitenon: electronic online dictionary of Japanese proper names (website). (date of the address: 01.04.2025).